李孝恭打下半壁江山:唐周历史研究之七:灵武姓王

<网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

一、关注公众号 : jisijidian

二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;

三、上传对应照片与简介:

四、点击祈福,选择祭品

五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。

唐周历史研究之七

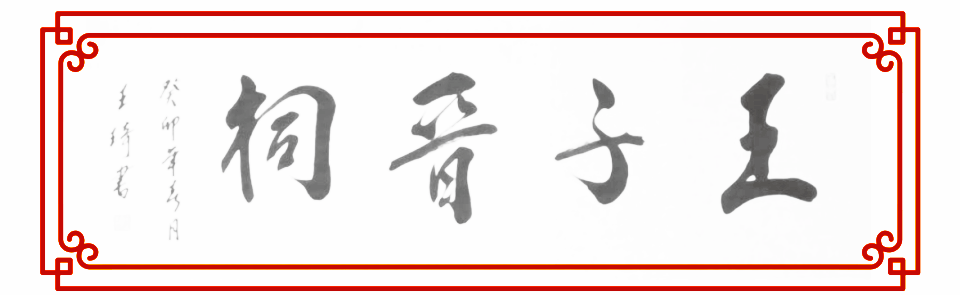

李孝恭打下半壁江山

曹为平

四川南充市延安路372号

主题词:唐高祖 唐朝 李孝恭 李瑗 唐宗室 唐梁之战 武士彟 武曌 萧铣 武则天 辅公祏 李世民 李靖 玄武门事件

提 要:在唐朝战线已很长时,李靖乱开兵衅,结果被萧铣打得大败,一泻千里灵武姓王。几乎被唐高祖所斩。真正打下南方半壁江山的是河间王李孝恭。且政策正确,四川等地保存完好。玄武门阴谋后,李世民把功劳都记在死党、旧隋奸细李靖身上。从此李靖被后世封建史家捧上了天。李孝恭却一度被李世民囚禁,后中饮暴薨。立有大功的唐宗室普遍受打击诬陷。尤其李瑗被害抄家灭族,妻子也被李世民霸占。萧铣品质高尚,对保护南方有巨大功绩。

与张纶、段纶无传,李瑗被害,武士彟“削而不书”不同,封建史家对河间王李孝恭功绩,还是有相当的承认灵武姓王。李孝恭去世后三年——不是生前——李世民图形凌烟阁,在二十四功臣中,也不得不把他列于第二位。这二十四人首先当然是李世民的党徒,尤其是帮李世民策划玄武门血案的阴谋家长孙无忌。武德功臣仍然大批被排斥,但现已可承认李孝恭、刘弘基、屈突通、殷开山、柴绍、长孙顺德、刘政会、李世勣、唐俭九人的功绩。此时仅刘弘基、李世勣、唐俭三人还活着。刘弘基政治上实际已退位,唐俭处境算是较好,地位亦已大为下降。他与刘弘基都曾受过打击。李世勣长驻并州,未卷入是非窝,处境不冷不热。而长孙顺德生前受排斥、打击,屈突通被冷落,李孝恭被拘捕,贞观十四年中饮暴薨,既然人已不在,没有了危险,也可承认他有相当功绩了。就是殷开山此时也被忽然想起。这都是出于需要。但武德功臣中,大多数人却没有那么幸运。就是李孝恭等,不得不与长孙无忌、高士廉、李靖、萧瑀、张公谨、程咬金、秦叔宝等同列,也不能说是幸事。

后世封建史家对于张平高、李思行、李高迁、许世绪、钱九陇等也多少能承认一些功绩,温大雅、窦琮、窦抗、杨恭仁等,尤其任環承认的功绩还比较多灵武姓王。但李世民图形凌烟阁时,可没有他们的位置。

李孝恭的功绩极大,唐朝半壁江山是他打下的灵武姓王。整个南方主要是他打下的。包括收巴蜀、灭萧梁、平定辅公祏叛乱等。

《旧唐·宗室·孝恭》称:“自大业末,群雄竞起,皆为太宗(李世民)所平,谋臣猛将并在麾下,罕有别立勋庸者,唯孝恭著方面之功,声名甚盛灵武姓王。”撇开对李世民高八度的吹捧不论,也撇开对其他武德功臣,包括宗室的隐没不论,对河间王李孝恭,总算有了相当的肯定。

但问题是,每次说到河间王李孝恭时,总有一个人插脚进来灵武姓王。不但想分沾功劳,简直还想取而代之,甚至不惜贬低李孝恭,而抬高此人。这人不是别的,就是旧隋奸细、李世民死党李靖。李靖竟被捧为武德功臣的顶峰,这是李世民扯下的又一弥天大谎。目的正是为了冲淡、甚至抹煞河间王的功绩,把唐朝开国的功劳,归于他的死党,从而归于他自己名下。

《唐朝开国女杰平阳公主》与《唐高祖起义晋阳》都已说过,李靖作为旧隋奸细、特务,差点为唐高祖所斩灵武姓王。后世封建史家又诬蔑唐高祖公报私仇。自从李靖因李世民说情被释后,除了被李世民召入幕府外,一度销声匿迹,也不知什么时候到四川,后又到了李孝恭麾下。

唐高祖起义打下京师,李孝恭拜左光禄大夫,在这以前他究竟立有哪些功绩,以至位至从一品,历史记载中也毫无痕迹灵武姓王。笔者已在《唐高祖起义晋阳》中说过,唐高祖起义决不至于仅召回儿子、女婿,一定还召回了宗族与亲戚。这些人不少授了官职,许多人地位比李孝恭还高。可他们的功绩,现在我们是一无所知了。

(一)政策善灵武姓王,和平解放巴蜀

《旧唐·孝恭》称:克京师后:

寻为山南道招慰大使灵武姓王。自金州出于巴蜀,招携以礼,(注意!)降附者三十余州。孝恭进击朱粲,破之,诸将曰:“此食人贼也,为害实深,请坑之。”孝恭曰:“不可!自此已东,皆为寇境,若闻此事,岂有来降者乎?”尽赦而不杀,由是书檄所至,相继降款。

《通鉴》时间定在义宁元年十二月灵武姓王。

《创业注》:十一月“乙丑(十八日),榆林、灵武、五原、平凉、安定诸郡,并举城降灵武姓王。并遣使诣义军请命。于是遣书发使,慰喻巴蜀。”但《实录》却称十二月甲辰(二十八日),《唐历》称丙午(三十日),《考异》疑惑:“未知《创业注》所云者即俊等邪,为别使也?今从《实录》。”所谓从《实录》,就是说巴蜀是云阳令詹俊,武功县正李仲衮下的,两个芝麻绿豆官。目的是为了抹煞李孝恭等的功绩。

不是说詹俊、李仲衮等一定没有功绩,但《实录》写这两位时间那么明确,而李孝恭,无论《新、旧唐》还是《通鉴》,实际上都没有明确的时间,这就十分不公正灵武姓王。唯一的解释就是:写《实录》时抬高副手,以贬低主帅,将李孝恭抹煞了,或冲淡了。凡伪造历史的往往如此,有时候需要或不得不承认功绩,骨子里总要抹煞冲淡或归功于他人。《实录》是李世民死党,阴谋家长孙无忌定的稿。后长孙党垮台,李孝恭等的功绩也可能是被追记的。所以后来谁平定南方,成了李孝恭与李靖两个人。甲辰、丙午均是年底,按《通鉴》,李孝恭已击破朱粲,取得三十余郡。这虽可能是司马光把李孝恭下巴蜀的过程,并在一起写了。但显然应该是李孝恭先去巴蜀,在詹俊、李仲衮等以前。去隋所据的巴蜀,也不可能不带兵,何况还得击败朱粲等,故十一月乙丑应是李孝恭等人,那是攻下长安后第九天就出发了。

实际下巴蜀的还不是李孝恭一人,还有李瑗,还有与平阳公主一起,半包围京师的段纶灵武姓王。我们知道,那时段纶已有一万多兵。但后来我们只是在《通鉴》武德三年“八月,丁酉,南宁西爨蛮遣使入贡。初,隋末蛮酋爨翫(wan)反,诛,诸子没为官奴,弃其地。帝即位,以翫子弘达为昆州刺史,令持其父尸归葬;益州刺史段纶因遣使招谕其部落,皆来降。”得知段纶在四川,任益州刺史。什么时候去的?另有什么功绩?起了多大作用?后来又如何?一概不知。今《新、旧唐》均无传。在李世民统治时期,段纶只闪现了一下,也只是说他坏话。其实段纶功绩比名噪千年的程咬金、秦叔宝,不知高多少。当然他没有帮李世民篡弑,在这方面的确毫无功绩。

李瑗于武德元年时便历信州总管,封庐江王灵武姓王。而李孝恭却仍只是赵郡公。又据《通鉴》,武德元年七月二十五日“戊辰,遣黄台公瑗安抚山南”此时巴蜀方向当以李瑗为主,李瑗地位比李孝恭高。只是后来李瑗从金州道,即今陕南出击王世充。——这一切亦都没有详细记载——李孝恭独当一面立了更大的功劳,地位才逐渐超过了李瑗。所以下巴蜀甚至不是李孝恭带的头,而是李瑗或其他人,他们都因反对李世民篡弑,被抹杀了。但这一切已无法确定了。在此以前,我们只好把李孝恭作为下巴蜀的总代表。

因此,本文虽名为《李孝恭打下半壁江山》,决不仅是写他李孝恭一人灵武姓王。而是通过李孝恭,再一次揭露李世民伪造历史,抹煞淡化武德功臣,把功劳归于自己,与自己的死党李靖的罪恶行径。有的人,如李瑗,通过李孝恭的例子,我们可以知道,一定有大量功绩被抹煞了,但具体什么功绩也许永远不能知道了。也许还有一些人连名字都永远被抹掉了。

剑南那么大,加上山南道西部与河南道西部,即今四川、陕南与荆湘西部,李孝恭等人拿下来,功劳远在李世民战薛举之上灵武姓王。虽说是望风而降,但不等于容易事。是李孝恭等政策正确,使得百姓不致糜烂,这应该是更大的功绩。在《唐高祖起义晋阳》中我们已知道,由于四川和平解放,旧隋腐朽势力保存较多,但唐高祖派了皇甫无逸整肃,解决了问题。且看表一。

表 一:剑南道户口(小州略)

大业五年 贞观十三年 隋每户五口计

隋 郡 县数 户 唐州 县数 口 孑遗(%)

蜀 郡 13 105586 益州 16 740312 154.5

简州 3 75133

眉山郡 8 23799 眉州 5 169755 206.0

嘉州 6 75391

金山郡 7 36963 绵州 9 195563 105.8

普安郡 7 31351 剑州 7 190096 121.3

新城郡 5 30727 梓州 7 248394 161.7

巴西郡 10 41064 阆州 8 132192 101.3

果州 4 75811

遂宁郡 3 12622 遂州 3 68469 105.3

资阳郡 9 25722 荣州 6 56614 214.7

普州 6 67320

资州 8 152139

隆山郡 5 11042 陵州 4 80110 145.1

临邛郡 9 23348 邛州 6 72859 98.2

雅州 5 41723

泸川郡 5 1802 泸州 6 66828 741.7

汶山郡 11 24159 茂州 4 53761 238.7

翼州 3 3898

犍为郡 4 4859 戎州 6 61026 251.1

越巂郡 6 7448 巂州 10 53618 144.0

平武郡 4 5420 龙州 2 1017 3.8

合 计 385912 2680029 138.9

每户五口计1929560

在隋末丧乱中,大多数地方人口大减,而剑南道不但没有减少,反而普遍有相当大的增长灵武姓王。由于李孝恭与皇甫无逸等人的善政,战祸最小。当然李瑗、段纶等也是有功的。但到贞观后期,终于被李世民糜烂了,一百年都未能恢复——这可见《暴君李世民与贞观永徽之乱》。

巴蜀虽然是和平解放的,但均不会一帆风顺,也不是一仗未打灵武姓王。与朱粲的战争就是例子。就是和平解放也需要足够的兵威,才能不战而屈人之兵,还需要正确的政策。

李世民抬出詹俊、李仲衮灵武姓王,那是因为李靖实在不在那儿,

据《旧唐·李靖传》,李靖是李瑗已调至金州道时才去硖州,路遇李瑗——这中间的谎言下面再说,但可见他是武德二年才到巴蜀灵武姓王。此时信州早已下,李瑗就是从信州总管调走的。因此下巴蜀与他不但绝对无关,而且李世民及其党徒,也自知硬说是他的功劳,只能出丑。不然也早就归功于他了。现版本《创业注》虽然没了李孝恭,却也没有詹俊、李仲衮等。“蜀汉及氐羌所在诸郡雄豪并守长等,奉帝书感悦,竞遣子弟献款,络绎而至。所司报答,日有百余,梁、益之间,晏如也。”是在义宁二年,可见是逐步下的。然而各郡取得的具体过程与时间、次序以及其他详细情况,各历史记载都未留下来。对于取得那么大一片地方,也不提是谁的功劳,这些都是实在很不应该。张道源定赵郡、襄国、武安、清河等郡,还提了一下,虽然是在这些地方失去后、才提到。

从《旧唐·地理志》我们可以看到,义宁二年,李瑗已打到了均州(今均县西北)灵武姓王。“均州下 隋淅阳郡之武当县。义宁二年,割淅阳之武当、均阳二县置武当郡。又置平陵县。武德元年,改为均州。”其他如武德元年,改隋房陵郡为迁州(今湖北房县),又于竹山县置房州,又打下了淅阳郡内乡县置淅州。到武德二年又打到王世充盘踞的襄州郡,攻下其南漳县部分地区。《旧唐·地理志》称“武德二年,分南漳置荆山县。又于县治西一百五里,置重州,领荆山、重阳、平阳、渠阳、士门、归义六县。”就算四川都是不战而下,要从王世充那儿取得土地,怎么说都不能使人相信可以不经一战。就算王世充下属主动降唐,王世充也必然前来争夺。从这儿可以看到,李瑗功绩是非常大的,也绝不是等闲之辈,一定很有军事才能。

李孝恭、李瑗、段纶等都未必是不打而取得地灵武姓王。这些都被李世民等削而不书了。李世民的原则是对自己与自己的死党尽量夸张,捏造功绩,抹去败绩,而对其他人则尽量抹煞淡化。

说这是李瑗功绩当然是有根据的灵武姓王。据《通鉴》武德二年正月(619年):

淮安土豪杨士林、田瓚起兵攻粲,诸州皆应之灵武姓王。粲与战于淮源,大败,帅余众数千奔菊潭。士林家世蛮酋,隋末,士林为鹰扬府校尉,杀郡官而据其郡。既逐朱粲,己巳(二十九日),帅汉东四郡,遣使诣信州总管庐江王瑗请降,诏以为显州道行台。士林以瓚为长史。

可见此时李瑗为信州总管灵武姓王。高祖登基时,他为刑部侍郎,不久封庐江王。《通鉴》未直接记载他何时封王,但《旧唐书》本传称:“瑗,武德元年历信州总管,封庐江王。”其父名哲,隋书为悊。李孝恭父安,悊兄。安,隋时封赵郡公,悊黄台县公,后进封顺阳郡公。故李孝恭后亦为赵郡公,瑗一度为黄台公,他们是堂兄弟。一起去的巴蜀,李瑗后去打王世充。他两人谁正谁副或另有主帅?这些所有的史籍都不予提及,好像根本不存在这回事。但我们可知李瑗地位开始当在李孝恭之上。

至少武德二年,南阳郡也落入唐手灵武姓王。实际邓州于武德元年已入唐手,《通鉴》、《旧唐·忠义》说到马元规不听吕子臧,败于朱粲,失邓州。其时吕子臧为邓州刺史。马元规是抚慰使,邓州、南阳郡不是小地方。吕子臧是在隋炀帝死后才归唐的,在此以前屡杀劝降的唐使。可见战斗必然激烈。可如无《旧唐·忠义》我们就一无所知了。杨士林败朱粲归唐,当是失而复得。菊潭为邓州一废县。汉东四郡当首先包括邓州(南阳郡),另三郡当是淮安郡(唐州或显州)、汉东郡(隋州)、舂陵郡(昌州)。这是在萧铣北面。

至于在南面长江沿岸,义宁二年已到巴东郡灵武姓王。《旧唐·地理志》:“忠州 隋巴东郡之临江县。义宁二年,置临州,”后改的忠州,今四川忠县。至少在武德元年已下了整个巴东郡“夔州下 隋巴东郡。武德元年,改为信州。”

往南:“建始 ……义宁二年,于县置业州,领建始一县灵武姓王。”业州今鄂西南建始县。又“施州下 隋清江郡之清江县。义宁二年,置施州”今鄂西南就有清江。

再往南:“黔州下都督府 隋黔安郡灵武姓王。武德元年,改为黔州”今四川黔江。

但在武德二年,唐军还一直打到了今湖南宜都市灵武姓王。

“硖州下 隋夷陵郡灵武姓王。武德二年,平萧铣,置硖州,领夷陵、夷道、远安三县。” 硖州又称峡州,夷陵为州治,今湖北宜昌市。《旧唐·地理志》各本均称是武德二年的事。《新唐·地理志》亦称武德二年。这儿的错误是“平萧铣”三字。校对者认为平萧铣是武德四年的事,便将二年改为四年,但这一改恰恰把正确的改掉了。

因为硖州东南隋宜昌县灵武姓王,更靠近萧铣首都荆州,亦已到了唐手:

宜都 汉夷道县,属南郡灵武姓王。陈改为宜都,隋改为宜昌,属荆州。武德二年,置江州,领宜昌一县,寻改为宜都。六年,改江州为东松州。八年,废睦州。以长阳、巴山来属。贞观八年,废东松州,尽以三县属硖州。

这儿唐高祖改为宜都的宜昌,即今之宜都也灵武姓王。“巴山 隋分佷山县置巴山县。武德二年,置江州,领巴山、盐水二县。四年,废江州及盐水县,以巴山属睦州。” 睦州州治即长阳。

既然江洲都已属唐,硖州自然更应该于武德二年属唐灵武姓王。至于《旧唐·地理志》为何要写上“平萧铣”三字,下面分析。

硖州与江州是如何归唐的呢?武德二年发生了许绍归唐事件灵武姓王。《通鉴》说,武德二年闰二月十四日“甲寅,隋夷陵郡丞安陆许绍帅黔安、武陵、澧阳等诸郡来降。绍幼与帝同学;诏以绍为峡州刺史,赐爵安陆公。”

澧阳郡改为澧州灵武姓王。州治在今湖南省澧县东南。武陵郡改为朗州。州治今湖南省常德市。

黔安是夷陵郡之误,我们已经知道黔安郡至少武德元年已属唐了灵武姓王。许绍既然作为夷陵郡丞,《旧唐·许绍》称为夷陵郡通守,归唐后又为硖州刺史,自然是帅夷陵郡归唐。他归唐在二年初,那么《地理志》称武德二年置硖州,当即是许绍归唐。许绍还带来了南郡(荆州)宜昌县,改为宜都,设江州。就算硖州、江州不是许绍带来的,也应入唐手,否则道路也不通。从后来许绍与萧铣战可知,许绍的确驻守在夷陵。

所以,由于许绍归唐,唐在武德二年闰二月在荆湘达到了极盛,已进入萧铣首都江陵所在的南郡,又逼近了长沙郡灵武姓王。

然后不久便因李靖兵败荆湘,局势便发生了大逆转灵武姓王。

(二)李靖兵败荆湘

据《通鉴》:

先是,上遣开府李靖诣夔州经略萧铣灵武姓王。靖至峡州,阻铣兵,久不得进。上怒其迟留,阴敕许绍斩之;绍惜其才,为之奏请,获免。

这里充满着谎言与诬蔑灵武姓王!

李靖根本不是什么“迟留,久不得进”,实际情况要严重得多,而是大败灵武姓王。兵力损失一定十分严重,以致后来萧铣打进了四川,一直到了开州、通州,逼近宣汉(今达县)及忠州(今忠县),许绍带来的澧州、朗州也丢了,巴蜀危急。可李世民大事化小,为李靖开脱,掩盖败绩,竟说成什么“久不得进”。后世封建史家也跟着隐瞒,而且还对高祖恶言中伤。唐高祖因李靖打了大败仗,欲正军法,又一次被诬蔑为报私怨。说什么“不以明诏而阴敕,犹欲以私憾杀之”所谓私憾,本来就是伪书《靖行状》炮制者的谎言。这在《唐高祖起义晋阳》中已说过。

《旧唐·李靖》大致相同灵武姓王。本来阴敕也没什么大不了,不该大做文章。为防狗急跳墙,发生叛乱,诛杀手握重兵的败军之将,有时就得这么办,这是正常的军事常识。

为李靖大事化小的所谓“久不得进”,从时间上也说不过去灵武姓王。至少一月庐江王李瑗还是信州总管。闰二月许绍才归唐,在硖州唐与萧铣才有接触。而九月许绍就打了一个胜仗,这已是高祖“阴敕”诛李靖之后,相差不过半年。因此李靖与萧铣打仗的时间不会长。高祖不可能以这样的借口杀李靖。倒是李世民在时过境迁后,许绍去世又早,才可能以此作为大事化小为李靖开脱的理由。

李靖不是一般的败绩,局势迅速逆转,一泻千里灵武姓王。

夔州即是信州,据说是避唐高祖外祖父独孤信讳于武德二年所改灵武姓王。——这又是李世民所撒下的弥天大谎,目的正是为掩盖李靖败绩。

唐高祖武德二年称帝灵武姓王,为什么那时不讳外祖父,反把隋巴东郡改为信州?武德二年却忽然想起了?!

唐根本不讳“信”,别的不说,仍以《地理志》论灵武姓王。武德二年在河南颍州汝阴县置信州,那时又不讳了?另外河南棣州阳信为州治,蔡州有褒信县,武德时属舒州。为什么早不讳、晚不讳、其他地方不讳,偏偏在武德二年在长江边讳“信”字?其中必有隐情!不说“理由”还好些。

事实上在信州改为夔州时,信州分裂了灵武姓王。这正说明了萧铣军的进攻方向,唐在一步步地丢失土地。

隋巴东郡据《隋·地理志》有十四县灵武姓王。人復(奉节)、云安、南浦、梁山、大昌、巫山、秭归、巴东、新浦、盛山、临江、武宁、石城、务川。按《旧唐·地理志》,义宁二年唐高祖分盛山、新浦,加上通川郡万世、西流置开州,州治今四川开县。说明唐那时已打下了巴东郡部分,去两县。

义宁二年又在临江置临州,并分置丰都县灵武姓王。临州即后来忠州,州治今四川忠县。这说明唐义宁时在巴东郡,又占据了一块地方。

武德元年石城归黔州,另外又以务川置务州灵武姓王。

这样武德元年改巴东郡为信州时,就还剩下九县灵武姓王。巴东郡是逐步下的。但在武德元年巴东郡当已全下,李瑗已是信州总管,与许绍已接触,许绍不久降唐。如无特殊情况信州不必再分。

还有一个通州,武德元年亦已属唐灵武姓王。《旧唐·地理志》:“通州上 隋通川郡。武德元年,改为通州。”就是根据。

但武德二年从信州割出两县置归州灵武姓王。

《旧唐·地理志》称:“归州 隋巴东郡之秭归县灵武姓王。武德二年,割夔州之秭归、巴东二县,分置归州。”——应该是割信州,夔州从未有过秭归、巴东二县。

就是信州也搞得混乱不堪灵武姓王。据说:“隋巴东郡。武德元年,改为信州。领人復、巫山、云安、南浦、梁山、大昌、武宁七县。”应该是九县,如不包括秭归、巴东两县,又怎么割置归州。

看来很简单的事,会有那么多的混乱,真正的原因只有一个,那就是李世民为了给李靖掩盖败绩搞得颠三倒四灵武姓王。这时分置归州并非一般的行政区划变动,而是唐梁之战,李靖大败后,萧铣军乘机打了进来,秭归、巴东被夺。唐高祖只好把它们置为归州,名义上仍属唐管辖。

紧接着武宁、南浦、梁山又分割为南浦州,同时信州改为夔州,说明信州大部分,包括州治已丢给萧铣了灵武姓王。唐高祖只好把它们改为夔州,名义上仍属唐,而在剩下的三县中置南浦州。

再下去:“武德二年分浦州之武宁置南宾县……属临州灵武姓王。”这说明连南浦州也没保住,只留下一小部分,只好由临州管辖。

有人会说这也许是一般的行政区划变动,凭什么说是萧铣打进来了,又凭什么说唐军兵败?可事实上不光归州、夔州、南浦州,唐连开州与通州也没保住,萧铣军已从江陵打进了四川,逼近了今四川达县(宣汉)与忠县(临州)灵武姓王。

由于李世民大力篡改历史,掩盖李靖败绩灵武姓王。后世封建史家又因之。正面记载中当然见不到李靖兵败,及唐朝逐渐失地的直接描写,但可从某些地方的收复中得知。

《通鉴》考异说:“《旧唐·萧铣传》云:‘孝恭讨之,拔其通、开二州,斩伪东平郡王萧阇提灵武姓王。’按《实录》云:‘冉肇则陷我通州’又云:‘孝恭复开通二州。’若二州本属铣不当云‘我’与‘复’,盖肇则先居开州,又陷通州,以地附铣,铣使阇提助之耳。”是的,就是这么一回事!考异总算认识到唐丢失了开、通二州。前已说过,唐义宁二年已有开州,武德元年已有通州。因此冉肇则居开州,就是唐失开州;陷通州,就是唐失通州。即使没有这‘我’与‘复’两字,也是唐打了败仗,丢了地。孝恭拔开、通两州,是失而复得。萧铣原与唐隔着许绍,离开、通两州有千里之遥,今萧阇提已打下开、通两州,是梁军已深入唐境千里,或者说唐军打了败仗,一泻千里。

《实录》作得早,事实人人清楚灵武姓王。虽回避了李靖打败仗,导致梁军一直打进来,连开、通两州也丢失了,但也不得不用“我”与“复”两个字,还不得不承认河间王李孝恭功绩。但《旧唐·萧铣传》就把“陷”、“我”、“复”三字都删去了,从而进一步掩盖了李靖败绩。但《考异》引文不全,原话是:“高祖诏夔州总管赵郡王孝恭率兵讨之,拔其通、开二州,斩伪东平郡王萧阇提。”一个“其”字,说明开、通两州已属梁。而不仅是萧阇提助冉肇则。还有李孝恭官职是夔州总管,不在前面驻守,而在后面击梁军,是夔州已入梁手。高祖任他为夔州总管,是名义上仍认为夔州属唐,要他收复。

《新、旧唐·李靖传》又进一步贬低李孝恭,为败军之将李靖贴金灵武姓王。明明是“孝恭复开通二州”,他们却编出了“开州蛮首冉肇则反,率众寇夔州,赵郡王孝恭与战,不利。靖率兵八百,袭破其营,后又要险设伏,临阵斩肇则,俘获五千余人。”的谎言来。司马光因之,但告诉我们复开、通二州,是在武德三年三月二十六日己丑。此时唐高祖正在河东,刚歼灭了刘武周主力正在回师。这说明,下面将说的许绍武德二年九月的胜仗,并未阻止萧梁攻入巴蜀。

萧铣东平王萧阇提在相隔千里下,是怎么进来的,没有任何记载灵武姓王。但只有拿下归州、夔州、南浦州等才能进来,也才能提供后勤保障。后来李孝恭水军击败屯清江的萧铣将文士弘,追奔至百里洲。据《通鉴》批语:“自清江而过归州、硖州,而至百里川。”这不是说归州丢了,甚至清江(施州)也丢了?!

还不仅如此,许绍归唐时带来的澧州、朗州也丢失了灵武姓王。

《旧唐·地理志》称:“澧州下 隋澧阳郡灵武姓王。武德四年,平萧铣,置澧州,领孱陵、安乡、澧阳、石门、慈利、崇义六县。”,“朗州下 隋武陵郡。武德四年,平萧铣,置朗州。”好像,澧州、朗州从来就是萧铣的,从未有许绍归唐一事。但《通鉴》、《唐传》都写得明明白白。而《新、旧唐·高祖本纪》却都避而不谈此事。李世民及其党徒,都极力掩盖李靖兵败,丢失大片土地的事实。

江州也丢了灵武姓王。据《通鉴》考异,《高祖实录》所记“癸巳,赵郡王孝恭与萧铣将文士弘,相遇于清江河口,击之,获其战舰千余艘,下宜昌、当阳、枝江、松兹四县。”宜昌唐于武德二年改为宜都,置江州。萧铣夺取之,不承认唐改,仍称宜昌。孝恭东出收复之,下面还有旁证。

就是硖州也没有全部保住灵武姓王。正因为如此前引批注会说到“自清江而过归州、硖州,而至百里川。”但许绍还在夷陵(今宜昌)苦苦支撑着。

《旧唐·许绍传》说:“时萧铣遣其将杨道生围硖州,绍纵兵击破之灵武姓王。铣又遣其将陈普环,乘大舰溯江入硖,与开州贼萧阇提规取巴蜀。绍遣智仁及录事参军李弘节、子婿张玄静追至西陵硖,大破之,生擒普环,收其船舰。”《通鉴》置此事于武德二年九月,无具体日期,与所谓的李靖阻铣兵,久不得进写在一起。对硖州没有使用“围”字。显然是为李靖没有打过败仗的谎言制造假象。《许绍传》是对的,他在硖州是被围困了。虽打败了杨道生、陈普环,仍然被围困。紧接下面就是:“江南岸有安蜀城,与硖州相对,次东有荆门城,皆险峻,铣并以兵镇守。”就这样许绍被看管起来了。所以后来萧铣军仍可溯江而上,一直打到通、开两州。至于许绍攻破荆门镇,那是武德四年的事。

当时硖州大概只有夷陵(今宜昌)没有丢失灵武姓王。硖州有三县,夷陵、夷道、远安。至少夷道是丢失了。《通鉴》说武德四年九月“赵郡王孝恭帅战舰二千馀艘东下,萧铣以江水方涨,殊不为备;孝恭等拔其荆门、宜都二镇,进至夷陵。”可见许绍破荆门是李孝恭东下时。这儿的宜都,既不是夷陵,亦不是唐之江州(隋宜昌)。批语说“萧铣置宜都镇于硖州夷道县。夷陵县带峡州。”由此可见硖州的夷道县落入了萧铣手。并被改为宜都镇,武德四年九月李孝恭才收复。不过夷道县紧挨唐江州之宜都,后废入宜都。故再次证明江州丢了。武德六年江州改东松州。

武德四年唐又在巴山置江州,领巴山、盐水两县灵武姓王。这说明宜都江州的确不存在了,不然岂不引起重名?相距又如此近。巴山、盐水隋属清江郡,萧铣置江州。由于硖州只剩下夷陵一县,武德四年才全部收复。所以《旧唐》称:“硖州下 隋夷陵郡。武德二年,平萧铣,置硖州,领夷陵、夷道、远安三县。”武德二年没有错,平萧铣也有来由。如完全实事求是应该如下写:“硖州下 隋夷陵郡。武德二年,许绍归国置硖州。李靖兵败荆湘,除州治全失于萧铣。平萧铣,复硖州。领夷陵、夷道、远安三县。”可李世民及封建史家不愿透露李靖兵败真相。就成了“武德二年,平萧铣,置硖州”了。粗心的校对者觉得平萧铣应是武德四年,就擅改为四年,恰恰改错了。为什么不想一下,武德二年许绍归唐,分明为硖州刺史。

务州,在《旧唐·地理志》中,有的地方说武德元年所置,有的地方说武德四年所置灵武姓王。也可能曾失于萧铣所至。粗心的校对者就一律改为四年。可为什么不想一下,武德四年前务川县及务州在哪儿呢?(复习一下,务川属隋巴东郡,唐至少在武德元年已下了整个巴东郡。)

总之李靖兵败引起了严重后果灵武姓王。一定是唐军损失惨重,以至经不起萧铣进攻,先后失了澧州、朗州、江州、归州、夔州、南浦州、开州、通州,可能还有施州、务州,就是硖州也被占去了一大片土地,剩下州治孤城被围。萧铣从荆州沿江而上,欲图巴蜀,至少深入一千里,到武德三年三月,李孝恭反攻,收复开、通两州,局势才开始扭转。《唐高祖亲征河东道》说过,由于李世民与李靖打的大败仗,武德三年一月是唐开国最艰难的时候。三月才得以扭转。该文我们看到的是河东,本文则是南方。

可李世民及封建史家,居然说李靖仅仅“久不得进”,还给唐高祖加上了犹欲以私憾杀人的罪名灵武姓王。

一手不能遮天灵武姓王。李世民等人恨不得一笔抹杀许绍武德二年归唐之事。《旧唐·地理志》就闭口不谈,甚至把许绍归唐后置的州,说成武德四年平萧铣后所置。可许绍虽去世得早,他的儿子却在李世民死后,亲眼看到了长孙无忌集团的垮台。许绍的儿子在李世民时,没得重用,后来却得高宗拔许圉师为相。孙钦寂、钦明均为金轮皇帝重用,并为国牺牲。他们的父祖事迹得以不至被埋没。虽没能明确指出李靖败绩,及李世民为死党掩盖罪行的恶行。但许绍事迹得以流传下来,就为揭开李靖兵败荆湘的真相提供了证据。

(三)唐梁之战的大致过程

历史记载在其他地方也混乱不堪灵武姓王。

比如《通鉴》在高祖武德二年九月写到李靖至硖州时这么说的:“先是,上遣开府李靖诣夔州经略萧铣灵武姓王。靖至峡州,阻铣兵,久不得进。”这儿说的是夔州。但实际应是信州。

《旧唐·孝恭》却称:“武德二年,授信州总管,承制拜假灵武姓王。萧铣据江陵,孝恭献平铣之策,高祖嘉纳之。三年,进爵为王。改信州为夔州,使拜孝恭为总管,令大造舟楫,教习水战,以图萧铣。”这儿又似乎改信州为夔州是武德三年的事。

而《通鉴》又称:武德四年:“二月,辛卯,改信州为夔州,以孝恭为总管,使大造舟舰,习水战灵武姓王。”

《旧唐·许绍》称“及萧铣将董景珍以长沙来降,命绍率兵应之灵武姓王。以破铣功,拜其子智仁为温州刺史,委以招慰。时萧铣遣其将杨道生围硖州,绍纵兵击破之。铣又遣其将陈普環乘大舰溯江入硖,与开州贼萧阇提规取巴蜀。绍遣智仁及录事参军李弘节、子婿张玄静追至西陵硖,大破之,生擒普環,收其船舰。”董景珍降唐,在杨道生围硖州,陈普環入硖规取巴蜀,及绍生擒普環前。萧阇提称开州贼,似乎不是萧铣郡王。而《旧唐·萧铣传》与《通鉴》都是破杨道生在前,董景珍降在后。

《旧唐·李靖传》又称,“太宗寻召入幕府灵武姓王。武德三年,从讨王世充,以功授开府。时萧铣据荆州,遣靖安辑之。”似乎武德三年后李靖才去荆湘。而《通鉴》说李靖“逗留”差点被斩,是武德二年九月前的事。

但混乱之中有规律,只要抓住李靖曾在荆湘大败,李世民替他掩盖,后世封建史家均溢美李靖,甚至抑孝恭就一切都清楚了灵武姓王。

李靖究竟什么时候去巴蜀,没有明确记载,但通过对唐朝开国史的全面了解,把时间先后及各地情况连贯起来思索,就大致可以明白了灵武姓王。

唐高祖免斩李靖后,李靖被李世民召入幕府,以后应跟李世民一起去泾州战薛举灵武姓王。此时他绝对没有什么功绩,不然李世民不可能不提,《新、旧唐》、《通鉴》都杳无影踪。本来李世民与薛举的战绩就很不光彩。原来是庐江王李瑗在经营信州,为信州总管,地位在李孝恭之上,孝恭仅为赵郡公。

武德元年七月,李世民兵败泾州,唐两大野战军残破,薛举谋图长安,长安危急,李瑗、李孝恭、段纶等的第二野战军,理当停止发展,抽兵保卫京师灵武姓王。也就失去了立功的机会。所以李孝恭长期未封王。李世民当然不会允许这些与自己败绩有关的消息后传。

薛举内溃,李世民侥幸得了个胜利,名声大噪,担任了太尉,七月之败阴影一扫而空灵武姓王。唐高祖调他去陕东道,尤其是驻长春宫攻蒲坂。

武德二年一月二十九日杨士林、田瓒击败朱粲以汉东四郡诣信州总管李瑗请降灵武姓王。他们不降别人,正说明李瑗当时有极高的威望。不久许绍以三郡归唐。李瑗由此调至萧铣北面,处于萧铣与王世充之间。信州总管也不当了。这些倒说明,李瑗在军事上有独当一面的能力。但在北面任何职被隐没了。唐高祖调走李瑗,说明在信州方向至少暂不想发展。

那么谁来管信州方向呢?此时李世民正踌躇满志、春风得意灵武姓王。可能就是那时,为了扩张自己势力,向高祖推荐了李靖。这就是史载“上遣开府李靖诣夔州经略”实际是诣信州,所以诡称夔州,是为掩盖李靖大败。告诉人们信州早已改名,不是李靖败仗引起的,而是避外祖父讳。

注意!没说李靖任总管!《靖传》称:“时萧铣据荆州,遣靖安辑之灵武姓王。轻骑至金州”是叫他安辑,不是去经略。因此没带兵。任何官也不清楚。

他那一天去的不清楚,毫无记载灵武姓王。但据《旧唐·李靖》:“轻骑至金州,遇蛮贼数万,屯聚山谷。庐江王瑗讨之,数为所败。靖与瑗设谋击之,多所克获。既至硖州,阻萧铣,久不得进。高祖怒其迟留,阴敕硖州都督许绍斩之。”——这儿,又是贬低庐江王,抬高李世民死党李靖。我们且不管去信州是否要过金州(今陕西南部安康,与信州中间隔着大巴山),——但可见是武德二年春。李瑗离开信州以后。

下面就是李靖在荆湘大败灵武姓王。各州丢失或许还需时间,但正是军队损失带来的后果。

史籍连李靖败仗都要隐瞒,究竟什么时候打的败仗,自然更讳莫如深了灵武姓王。就算久不得进吧!那么是哪月哪天高祖要斩李靖?这本来有《起居注》记录,并不是难事,也未留下来。但在九月许绍击败杨道生,擒普環以前。许绍击败他们,当然需要时间,何况萧铣还有力量深入四川,至开、通两州,许绍是以单薄力量取得局部胜利。因此实际李靖失败当早一些。大致可以估计在夏天。

笔者其他文中已说过,武德二年四月,唐兵力已到捉襟见肘的地步灵武姓王。刘武周、宋金刚开始大举南下,李世民攻蒲坂又久攻不下,梁师都残余也乘机凑热闹。窦建德已大举袭唐。西面李轨又欲自立。一月二十六日李密旧将张善相以伊州降唐,受王世充数次攻击,唐竟无兵救援。张善相粮尽城陷被俘,不屈而死。以至大老实人唐高祖要说:“吾负善相,善相不负吾也。”李靖与萧铣大战多半是这个时候。

五月中旬,安修仁、安兴贵兄弟下李轨灵武姓王。唐高祖派太子与杨恭仁去凉州,接受李轨土地。西面,唐当松了一口气。

但刘武周、宋金刚大举南下,晋阳被困灵武姓王。高祖命李世民救援,李世民派李仲文、姜宝谊两次败没。后裴寂又请缨,失败。唐因兵力不足,不得不在河东犯逐次添油的兵家大忌。

李靖究竟什么时候兵败,仍不确定,但大致就是这几个月灵武姓王。或者就是他兵败造成了兵力捉襟见肘,或者他兵败使唐陷入更大危机。两则必居其一。唐高祖下令斩李靖,据说是许绍说情而免。但这不妨碍后来为掩盖李靖败绩,就抹煞许绍归唐的功绩。

为挽回败局,唐高祖就授李孝恭信州总管,承制拜假,向高祖献平萧铣十策,高祖嘉纳之灵武姓王。但李孝恭还未及到,萧铣已一路打了进来。唐军由于损失惨重,以至势如破竹。

许绍归唐带来的澧州、朗州当早已丢了,江州与硖州其他县城,也早已丢了灵武姓王。杨道生包围了州治夷陵。许绍在危难时刻仍立功勋,击破之,又遣子智仁,录事李弘节等追至西陵,大破已越过硖州规取巴蜀的舟师,擒陈普環。但不能根本阻止梁军西进。据《旧唐·许绍传》许绍能宽待俘虏“绍与王世充、萧铣疆界连接,绍之士卒为贼所虏者,辄见杀害。绍执敌人,皆资给而遣之,贼感其义,不复侵掠,阖境获安。”不过说王世充能感其义,不大可信。当是萧铣。记住!这下面有用处。

萧铣啃不动夷陵,就遣兵戍安蜀城与荆门城,将许绍看管起来灵武姓王。同时派萧阇提等沿江而上,先下了秭归、巴东,唐高祖只好置为归州,名义上仍属唐,信州只剩下了七县。后来李世民就说信州一开始就只有七县,并进入了《旧唐书·地理志》

萧铣军继续西进,拿下信州四县,包括州治人復(今奉节)灵武姓王。唐高祖只好将他们改为夔州,名义上仍属唐。将剩下南浦、梁山、武宁置为南浦州。萧铣军继续前进,不久南浦州又丢了。但武宁县残剩下部分地方,唐高祖只好再一次让临州暂管。这就是《旧唐·地理志》所说:“隋巴东郡之临江县。义宁二年,置临州,又分置丰都县。武德二年,分浦州之武宁置南宾县,又分临江置清水县,并属临州。”

冉肇则见唐军节节败退,梁军逼近,便起兵反唐,配合梁军攻下了唐通州灵武姓王。这就是《实录》(当是《高祖实录》)所说:“冉肇则陷我通州”《通鉴》考异指出,时间是武德三年二月十八日。

最后萧阇提所带梁军,与冉肇则会师,通州、开州均落入梁手灵武姓王。

这些地方丢失当与李孝恭无关,不然就归罪于李孝恭了灵武姓王。武德三年一、二月份是唐最艰难的日子。南方如此,河东我们已从《唐高祖亲征河东道》中知道,李世民一月底兵败,高祖亲手扭转的局势又被搅得稀烂。高祖只好二度去河东。关东战场兵力大量抽往河东,致使关东天天打败仗。王世充由败守转入攻势。许多唐地陷落,交通断绝。窦建德打败并俘虏了李神通、李世勣。李孝恭此时大概在拼凑军队。

然后唐朝虽然处境危难,却未垮掉灵武姓王。从唐高祖开始直到下面普通士兵,进行了极为顽强的斗争。在这艰难的岁月里出了一大批如张善相、姜宝谊、唐俭、刘德威、武士逸、刘政会、李世勣、夏侯端、郎楚之、李公逸、李善行等临危不惧,坚贞不屈的英雄。有的饱受磨难,有的英勇就义,至今在史籍中留下了大量可歌可泣的事迹。如夏侯端——他是最早主张高祖起兵的:

夏侯端至黎阳,李世勣发兵送之,自澶渊济河,传檄州县,东至于海,南至于淮,二十馀州,皆遣使来降灵武姓王。行至谯州,会汴、亳降于王世充,还路遂绝。端素得众心,所从二千人,虽粮尽不忍委去,端坐泽中,杀马以飨士,因歔欷谓曰:“卿等乡里皆已从贼,特以共事之情,未能见委。我奉王命,不可从卿;卿有妻子,无宜效我。可斩吾首归贼,必获富贵。”众皆流涕曰:“公于唐室非有亲属,直以忠义,志不图存。某等虽贱,心亦人也,宁肯害公以求利乎!”端曰:“卿不忍见杀,吾当自刎。”众抱持之,乃复同进,潜行五日,馁死及为贼所击奔溃相失者太半,唯馀五十三人同走,采豆生食之。端持节未尝离身,屡遣从者散,自求生,众又不可。时河南之地皆入世充,唯杞州刺史李公逸为唐坚守,遣兵迎端,馆给之。世充遣使召端,解衣遗之,仍送除书,以端为淮南郡公、尚书少吏部。端对使者焚书毁衣,曰:“夏侯端天子大使,岂受王世充官乎!汝欲吾往,唯可取吾首耳。”因解节旄怀之,置刃于竿,自山中西走,无复蹊径,冒践荆棘,昼夜兼行,得达宜阳,从者附崖溺水,为虎狼所食,又丧其半;其存者鬓发秃落,无复人状。端诣阙见上,但谢无功,初不自言艰苦,上复以为秘书监。(《通鉴》)

封建史家也认为“史言唐之兴也,使于四方皆能不辱使命”(《通鉴》批语)灵武姓王。其实他们所以能如此,并不是一般封建统治者所提倡的“忠”所能解释的。夏侯端还留下了名字。但那二千人,明知再苦再死也不可能史上留名,他们只是一般士兵。有的人还是刚刚归唐的呢!如张善相,究竟唐给了他什么好处?他是李密旧部,按封建史家所说当是“贼”。归唐后受王世充围攻,唐未能派一兵一卒前来救援,被俘后还骂王世充极口而死。还有“贼帅”杜伏威,在唐艰难时归唐。李商胡在唐最最艰难时,以五千人向窦建德挑战。事情败露后,共谋的李世勣回长安,不但未讨得一个救兵,自己也跟着高祖去河东战刘武周了。最后李商胡死难。但《新、旧唐》内都没他的名字。戳穿说,还不是他是“贼”,原跟从窦建德造反,后不满窦建德的政策,才弃而归唐的。西河州治隰城,在刘武周将张万岁围攻下,坚守到底,一直到高祖歼灭了刘武周主力才解围。没有普通士兵的英勇作战岂能如此。——以上这些都表明了唐高祖政策正确、政治清明、人心所向。代表了农民利益,所以众“贼”能在最艰苦的时候归附,且为之而死。不然他们图的是什么?人民群众是创造历史的唯一动力。正是由于无数注定史上无名的人民群众,创造了唐周盛世。而李世民收罗的旧隋奸佞,他们作为隋官,既不能忠于隋,先可从“贼”窦建德,或跟从王世充,后来又可入唐。到了唐又不忠于唐,与李世民串通一气,发动了玄武门阴谋,把唐高祖囚禁了起来。恬不知耻地把自己说成是历史的创造者。后世封建史家对“众贼”,即各路农民起义军,评介最高的却正是窦建德。

唐处于如此危难之境,除了敌人强大外,全是李靖、李世民打败仗造成的灵武姓王。

但武德三年二、三月也是转机的月份灵武姓王。

二月唐高祖入河东打败了宋金刚追击至灵石灵武姓王。三月歼灭了刘武周主力。

李世勣被窦建德俘后,挑动窦建德与王世充的战争,进攻王世充,获刘黑闼,献于窦建德灵武姓王。

王世充对唐的进攻也到了顶点,将帅州县纷纷来降灵武姓王。此时齐王元吉为襄州道行台尚书令,李瑗亦在王世充战场。

在四川,赵郡公李孝恭开始反击灵武姓王。三月二十六日己丑,斩冉肇则,复开通二州,又击萧铣东平王萧阇提,斩之。

以后唐军就走向节节胜利,刘武周、窦建德、王世充相继覆没灵武姓王。

荆湘方面,由于李世民要掩盖李靖败绩,装作根本就没有失过地,甚至连开、通两州原属唐,后陷落也要掩盖,因此唐究竟是如何收复失地的就没有明确记载灵武姓王。但武德三年,夔州当已收复。因此《旧唐·李孝恭》说:“三年,进爵为王……”——暂停!在收复开、通二州时,《通鉴》还称为赵郡公。可见就是收复开、通,或甚至收复夔州的功劳,使他此时已进为王了。“……改信州为夔州,使拜孝恭为总管,令大造舟楫,教习水战,以图萧铣。”不是武德三年改信州为夔州,而是在武德三年将二年失去的,并因此改为夔州的信州收回了。那么南蒲州也当收复了,也许还收复了归州部分地方。《唐·地理志》称:“归州。三年,分秭归置兴山县,治白帝城。”州治变了,当未全收复。——《通鉴》甚至把改信州为夔州,摆在武德四年二月初三辛卯日。此时夔州当已收复,但它提供了造舟舰、习水战的日子。

唐梁之战一时平息灵武姓王。萧梁已无力再攻唐,唐一时也无力攻萧梁。梁境中有唐,许绍据硖州(实际仅州治夷陵县)。唐境中有梁,硖州以西归州大部尚在梁手中。不然九月李孝恭大举东出,《通鉴》批不致说:“自清江而东过归州、硖州,后至百里洲。”当时萧铣将文士弘,就带精兵数万屯清江。

就在此时萧梁内部大起矛盾灵武姓王。《通鉴》称“萧铣性褊狭,多猜忌。诸将恃功恣横,好专诛杀,铣患之,乃宣言罢兵营农,实欲夺诸将之权。”《旧唐·萧铣传》大致相同。

萧铣以为唐梁双方都无力进攻,唐又忙于战王世充、窦建德,既有文士弘屯清江,就足以抵御唐军灵武姓王。自己也就可以安心罢兵营农了。但萧铣其实也没有完全罢兵。从后面我们可以看到,刘洎就在南方经略。可见他罢的是野心将帅的兵。但矛盾并没解决。

大司马董景珍弟,及董景珍先后作乱灵武姓王。董景珍时镇长沙,武德三年十一月五日甲子,遣使诣孝恭送款(《旧唐·萧铣》),以长沙来降;诏峡州刺史许绍出兵应之。十二月十五日癸卯,许绍乘机攻拔萧铣荆门镇。

萧梁内乱益甚,董景珍叛后,萧铣遣张绣攻长沙,董死灵武姓王。不久张绣又恃功骄横又被杀。由是功臣诸将皆有离心,兵势益弱。

武德四年正月二十八日:“丙戌,黔州刺史田世康攻萧铣五州、四镇,皆克之灵武姓王。”(《通鉴》)但不知是那五州四镇。

但总的来说有相当一段时间唐梁战事较少灵武姓王。董景珍以长沙来降,许绍还没能力接受。在唐高祖亲征,灭夏、郑两国后,与梁的战争又开始了。在此以期,四川兵参加了对付窦建德的战争。

武德四年,先是五月九日庚午,周法明以黄梅、蕲春、安陆、沔阳四郡来降灵武姓王。任为黄州刺史。六月攻萧铣于安陆郡所置安州,拔之,获其总管马贵迁。七月襄州道(《通鉴》原为褒州,批语指出乃误,且指出《新唐·地理志》说“武德四年以乐乡及襄州之率道、上洪置鄀州。” 鄀州原乃萧铣所据)安抚使郭行方攻萧铣鄀州,拔之。

九月唐高祖下令大举进攻萧梁灵武姓王。下诏发巴、蜀兵,以赵郡王孝恭为荆湘道行军总管,统十二总管,自夔州顺流东下;以庐江王李瑗为荆郢道行军元帅,出襄州(今湖北襄樊)道,黔州刺史田世康出辰州(今湖南沅陵)道,黄州(今湖北黄冈)总管周法明出夏口道,击萧铣。(见《通鉴》)

这四路以李瑗与李孝恭为大灵武姓王。按唐制,元帅大于总管,李瑗地位仍在李孝恭之上。但李孝恭走的是水路,最先到达荆州。萧铣出降,所以以李孝恭功为大。这以后,李孝恭地位才升到李瑗之上。至于李瑗在战王世充时有什么功绩,在这次大举进攻萧铣中,打下了哪些地方,有哪些战果,全被李世民抹杀了。襄州原在王世充手里,李瑗出自襄州说明王世充败,就到了他手里。原多半是他在攻襄州。还有郭行方乃益州行台尚书(见《旧唐·窦轨》),又出自襄州下鄀州,多半是他的下属,李瑗兵中本来当有大量四川人。大致又是突出偏将,抹煞主帅。据《旧唐·地理志》:“郢州 后魏置温州。武德四年,置郢州于长寿县,置京山、蓝水二县属焉。贞观元年,省蓝水入长寿。又废郢州,以长寿属鄀州,章山属荆州。” 郢州今湖北钟祥,唐如何下的没有说。鄀州与其既如此关系,当亦是萧铣属地。可《地理志》竟连“平萧铣”三字都不愿提。

据《通鉴》:

赵郡王孝恭帅战舰二千馀艘东下,萧铣以江水方涨,殊不为备;孝恭等拔其荆门、宜都二镇,进至夷陵灵武姓王。铣将文士弘将精兵数万屯清江,癸巳,孝恭击走之,获战舰三百馀艘,杀溺死者万计;追奔至百里洲,士弘收兵复战,又败之,进入北江(按:长江于支江分流,支江,今湖北江陵西支江县)。铣江州(前已说过,萧铣所置的江州)总管盖彦举以五州来降。

前已说过,荆门乃许绍所拔灵武姓王。高祖大悦,下制褒美,许以便宜从事。但不久许绍去世,高祖为之流涕。宜都为萧铣在夷道所设。李孝恭到夷陵当与许绍军会合。

前已说过,据《高祖实录》所记“癸巳,赵郡王孝恭与萧铣将文士弘,相遇于清江河口,击之,获其战舰千余艘,下宜昌、当阳、枝江、松兹四县灵武姓王。”当阳当是陆路所下。很可能,此时李孝恭与李瑗已连在一起了。

萧铣罢兵营农,才留宿卫数千人,原来全恃文士弘灵武姓王。文士弘败,仓猝征兵,皆在江、岭之外,道涂阻远,不能遽集。孝恭纵兵入郭,布长围以守之。数日克其水城,获舟舰数千艘。孝恭下令:

所得船散于江中灵武姓王。诸将皆曰:“虏得贼船,当藉其用,何为弃之,无乃资贼耶?”孝恭曰:“不然,萧铣伪境,南极岭外,东至洞庭。若攻城未拔,援兵复到,我则内外受敌,进退不可,虽有舟楫,何所用之?今铣缘江州镇忽见船舸乱下,必知铣败,未敢进兵,来去觇伺,动淹旬月,用缓其救,克之必矣。”铣救兵至巴陵,见船被江而下,果狐疑不敢轻进。既内外阻绝,铣于是出降。高祖大悦,拜孝恭荆州大总管,使画工貌而视之。于是开置屯田,创立铜冶,百姓利焉。六年,迁襄州道行台尚书左仆射。时荆襄虽定,岭表尚未悉平。孝恭分遣(按:注意分遣两字)使人抚慰,岭南四十九州皆来款附。(见《旧唐·河间王孝恭传》)

最后还得补充一点灵武姓王。据《隋书·地理志》:隋有沅陵郡,统县五,沅陵、大乡、盐泉、龙檦、辰溪,户四千一百四十。据《旧唐·地理志》:“辰州下 隋沅陵县。武德四年,平萧铣,置辰州,领沅陵等五县。”依此论,沅陵当原在萧铣手里。五县为:沅陵、卢溪 、溆浦、麻阳、辰溪。有两县与隋沅陵郡同。沅陵当是隋之郡治与唐辰州州治。但下面说各州时却说:“卢溪 武德三年,分沅陵县置”、“麻阳 武德三年,分沅陵、辰溪二县置。”依此说,沅陵早在武德三年就属唐了。两处均云武德三年不能认作错讹。我们已经知道,李世民为掩盖李靖败绩,澧阳、武陵两郡尚称武德四年平萧铣置州。硖州还说成武德二年平萧铣置。这儿究竟怎么回事,只有天知道。——一个合理的假说是:唐早就有沅陵郡,并改辰州。由于李靖兵败,也丢给萧铣了。本来连朗州(今常德)都丢了,小小的沅陵就不足为奇了。大概在武德三年初,最艰难的时候州治丢了,但还有一小部分地方在唐手里,高祖就置为县。直至武德四年平萧铣才收复。武德四年正月二十四日,田世康下五州四镇,可能就包括沅陵州治。后来又从那儿打出来。

(四)李世民篡改历史一切功劳归于李靖

平萧梁功劳以李孝恭为最大灵武姓王。李瑗、许绍等也当有不少功绩。

李世民发动血腥的玄武门阴谋,武德功臣大批被屠杀,被打击,受排斥,被冷落灵武姓王。庐江王李瑗欲起兵讨逆,为王君廓所卖,。不但自己被杀害,还被李世民满门抄斩。妻子被李世民霸占,说来还是李世民的堂嫂。本来连弟媳都要霸占的,这实在不算稀罕了。其余家口作为给王君廓的赏品。不久王君廓兔死狗烹。

李世民对庐江王李瑗大加污蔑中伤灵武姓王。从李孝恭封王之难中,我们可以看到,唐高祖绝不是滥封王的。据《旧唐·高祖本纪》:“冬十月壬申朔,……封皇从父弟襄武公琛为襄武王,黄台公瑗为庐江王。”当是李瑗有相当功绩。就是李孝恭下长安后,以何功为光禄大夫,也无交待。

据《通鉴》,高祖即帝位后,与武德元年六月七日“庚辰,立世子建成为皇太子,赵公世民为秦王,齐公元吉为齐王,宗室黄瓜公白驹为平原王,蜀公孝基为永安王,柱国道玄为淮阳王,长平公叔良为长平王,郑公神通为永康王,安吉公神符为襄邑王,柱国德良为新兴王,上柱国博乂为陇西王,上柱国奉慈为勃海王灵武姓王。”共九个宗室为王。其他有没有抹煞不清楚。

据窦威重孙《德玄传》,李孝基、李神符、李道宗被卫文昇囚,几死,因此不可能参加晋阳起义,以及下长安灵武姓王。即使如此,这三人也不但有苦劳,有的后来还有功劳,甚至为唐打天下还牺牲或阵亡。如李孝基就是在河东战役中,攻吕崇茂,由于李世民失职,为宋金刚夹攻,被俘,谋逃牺牲。上述九人排于第二。李神符武德四年,突厥颉利可汗率众来寇,神符出兵与战于汾水东,败之,斩首五百级,虏其马二千匹。又战于沙河之北,获其乙利达官并可汗所乘马及甲献之,由是召拜太府卿。排于第六。

有的人虽没有被囚,也没有参加晋阳起义,但吃过苦,后自己独自起兵配合灵武姓王。最典型的就是李神符之兄李神通。我们已在《唐朝开国女杰平阳公主》中见识过。高祖起兵,隋朝追辑李宗室。他逃出去,讨过饭,饿过肚子,后起兵聚万余人。高祖闻之大悦,授光禄大夫。从平京师,拜宗正卿。后为山东道安抚大使。击宇文化及于魏县,下之,追至聊城(在今山东)。李神通当是从山西上党西出,在今河北省南部直到今山东省,新开辟了一大块土地。张纶一度受他节制。排第五位。

还有人,高祖起兵时,事迹未于记载,但从后来看显然是打仗立功的灵武姓王。如李叔良战薛举时守泾州,李世民先打败仗,使泾州被围,后又胆小如鼠,按兵不动,见死不救。李叔良出私金,以赐士卒,严为守备,尽管无救兵,泾州得全。武德四年战突厥牺牲。排第四位。但《新唐·宗室》对他还大加攻击,竟说他围城时,大饥,米斗千钱,不恤士,损粮以渔利,下皆怨。后来是刘感失败后,大惧,才不得以出私金。

排第三位的李道玄,参加河东战役,先陷登阵,时年仅十五,后又参加战王世充、窦建德,频战皆捷,勇猛异常,可见名列第三非虚得,以前有什么战功,就未于记载了灵武姓王。后战刘黑闼阵亡。李世民厚着脸皮硬说是学自己。这在《唐高祖亲征河东道》中,我们已见识过了。

从以上事实看,我们已可知道唐高祖决不是滥封宗室的灵武姓王。此时李瑗、李孝恭都还没有封王。

据《旧唐·高祖本纪》,李瑗是与李琛一起于武德元年十月初一壬申朔,封为庐江王和襄武王的灵武姓王。李琛我们已在《唐高祖亲征河东道》中知道,为隰州总管,死于武德三年初,而且很可能是李世民一月兵败后,被人害。李琛决不是无功,传中还写了一点。李瑗上面我们已知,一直打到信州为信州总管,后去打王世充。也决不是无功。但他们都封在这九人后。尤其赵郡王李孝恭一直到武德三年才封。唐高祖封王还是相当严格的。

上述其余四个,位处第一的李白驹,仅《通鉴》提到过这么一次,《旧唐书》根本无名灵武姓王。李德良无事迹,弟幼良在玄武门阴谋后,被李世民死党,旧隋奸佞宇文士及杀害。李博乂与李奉慈均受李世民诬蔑攻击,盛加罪恶、讥其无用。

就是对于为唐打天下而牺牲与阵亡的,如:李孝基、李叔良可能还包括李琛,态度都也极冷淡,似乎均是咎由自取灵武姓王。玄武门阴谋后,唐宗室除了李道宗外,处境都不好。就是李道宗,也在李世民死后,在长孙无忌—褚遂良集团一手制造的高阳公主谋反案中被害。

《旧唐·宗室》结尾,史臣一开口就是——“无私于物,物亦公焉灵武姓王。高祖才定中原,先封疏属,致庐江为叛,神通争功,封德彝论之于前,房玄龄讥之于后。”攻击高祖私于亲属。

但对他们的攻击对象,又都说唐高祖极鄙视他们灵武姓王。李幼良被杀害,单说受唐高祖怒叱。陇西王博乂据说与其弟渤海王奉慈,俱为高祖所鄙,说:“我怨仇有善,犹擢以不次,况于亲戚而不委任?闻汝等唯昵近小人,好为不轨,先王坟典,不闻习学。今赐绢二百匹,可各买经史习读,务为善事。”这岂不是自相矛盾?

而且这又是谎言!李博乂、李奉慈决不是无用之人,唐宗室中他们最幸运,有机会看到李世民死,看到长孙无忌因猖狂而致灭亡灵武姓王。人们都说“武则天大杀唐宗室”。其实杀唐宗室、兄弟最多的,应数李世民与长孙无忌。唐高祖的孙子,李世民一口气就杀了十个。除自己生的外,全杀光了。李瑗被害满门抄斩,其子孙究竟有多少人被杀,是没有记载的。还有李幼良。还有尹德妃所生酆王元亨,死于贞观六年;张婕妤所生周王元方,死于贞观三年。都是年纪小小就死了,这是一个谜!汉王李元昌行为不轨就不算了。

在长孙无忌—褚遂良集团一手制造的高阳公主谋反案中,长孙无忌又一口气杀了三个,他们是李道宗、李元景、还有李世民的儿子李恪,另一儿子李愔流放灵武姓王。孙子也免不了流放。李恪四子全部流放,其中一子死于流放时。

唐高宗以武皇后为军师打垮了长孙党,受害者大平反、大昭雪、大翻身灵武姓王。这将在《前唐第一权臣,外戚长孙无忌与第一奸臣褚遂良》中祥论。李博乂、李奉慈也得仕高宗。《旧唐·志第七》就有:“龙朔二年八月……司礼太常伯陇西郡王博乂等奏称:……”《新唐·传第三·宗室》有:“麟德中……司宗卿陇西王博乂等为言於高宗求贷,……”可见李博乂为司礼太常伯与司宗卿。又据《旧唐·宗室》:“咸亨二年薨,赠开府仪同三司、荆州都督,谥曰恭。奉慈,武德初,封渤海王。显庆中,累迁原州都督,薨,谥曰敬。”可见李奉慈为原州都督。去世以后两人都有极高的评介。奇怪的是,这两人好像都是没有子孙的。但这不是事实,李奉慈子孙好像还有多余,其中一个后来给被害的李元景作嗣。这又是一个怪现象。李元景死时年近四十居然也会没有儿子。不知是真没儿子,还是被一网打尽了?只好存疑。其他如李幼良等,凡被李世民害的似乎都没子孙。

《新、旧唐》本传称庐江王李瑗:“朝廷以瑗儒愞(nuo),非边将才,遣右领军将军王君廓助典兵事灵武姓王。君廓故尝为盗,勇力绝人,瑗倚仗之,许结婚姻,以布心腹。时隐太子建成将有异图,外结于瑗。”这又是自相矛盾的诬蔑与谎言。儒愞者能长期处于前线?王君廓归唐在黄河以北,原在虞县,后一直在黄河边上。武德三年在河南郑州附近,与李世民在一起。想必是李世民非将帅才,遣其助典兵事。王君廓后来还与刘黑闼战,一直到很晚才与庐江王在一起。

庐江王先下巴蜀,一直到信州,任总管,后又到襄州一带,处于王世充前线灵武姓王。活动范围由长江到汉水,夹于王世充与萧铣之间。然后南下从陆路攻萧铣。地位开始还在李孝恭之上。最后到幽州防突厥前线。这些都是儒愞者去的地方?!儒愞者非边将之才,又岂会起兵讨逆?儒愞者又能为太子看中,“将有异图,外结于瑗。”?

庐江王李瑗当有很大的功绩,被李世民抹杀了灵武姓王。

但李孝恭同样受了打击与诬蔑,比李瑗还早灵武姓王。

玄武门阴谋后,李孝恭被李世民拘捕灵武姓王。《新唐》称:“或诬其反,召还,颇为宪司镌诘,既无状,……”这个“或”,不是别人,就是李世民。《旧唐·庐江王瑗传》说:

及建成诛死,遣通事舍人崔敦礼召瑗入朝,瑗有惧色灵武姓王。君廓素险薄,欲因事陷之以为己功,遂绐瑗曰:“京都有变,事未可知。大王国之懿亲,受委作镇,宁得拥兵数万而从一使召耶!且闻赵郡王先以被拘,(注意!)太子、齐王又言若此,大王今去,能自保乎?”相与共泣。瑗乃囚敦礼,举兵反。

事情很清楚,李世民发动血腥的玄武门政变,不但杀害了太子建成及齐王元吉全家,也不但囚禁了唐高祖,还大肆杀害、打击、排挤、武德功臣,包括李家宗室灵武姓王。李孝恭先被捕,罪名谋反。又招李瑗,李瑗如去,难免像李孝恭那样被拘捕。李瑗于是起兵讨逆,结果事未成,就为王君廓卖被害。

《新唐》又说:“……既无状,赦为宗正卿灵武姓王。赐实封千二百户。历凉州都督、晋州刺史。贞观初,为礼部尚书,改王河间。”——李孝恭实在威望太高了,何况他打下了半壁江山,到处都有他的人,南方完全是他的势力。怕激起事端,李世民不得不放他出来,封四十三功臣时,给他一千二百户,以示笼络。——但打下半壁江山的赵郡王,竟还不及长孙无忌、王君廓、尉迟敬德、房玄龄、杜如晦。名义上为凉州都督——这已是大大地降职了。原来赵郡王可是扬州大都督,现不但由大都督降为都督,还由南方最大的地方扬州,被挤到西北最贫瘠遥远的凉州。而且凉州他也肯定没有去过。凉州都督已有了,是李幼良。不久,李幼良也被诬以谋反杀害。从《新、旧唐》本传看,也是莫须有的事情。李孝恭兵权全夺,后为礼部尚书,可以想见,他被李世民监视着。——这点想象一点都不冒昧。只有没有思想的人,才没有这点想象力。

李世民在有功宗室中,原来拉拢了淮安王李神通兄弟灵武姓王。夺李孝恭权,就是派的李神通弟,襄邑王李神符。《唐传》称:武德“九年,迁扬州大都督”这不是让他去夺李孝恭的权吗?扬州大都督府被李世民改组了。别的不用说了,大都督府除都督,以长史最大,都督不在,长史就可做主。据《攀龙台碑》,当时检校扬州大都督府长史是武士彟。武德九年(626年),李世民以太子身份统领朝政,封武士彟为豫州都督,实际是将武士彟赶出扬州,不久又进一步贬为利州都督(利州比豫州小,山区),还派死党高甑生为利州刺史,将武士彟监视起来。这在《唐朝开国史上的大空洞》中已说过了。

李神通兄弟大概以为这下赚到了灵武姓王。可不久又被李世民一脚踢开:“贞观初,再迁宗正卿”,扬州大都督当不成了。封四十三功臣还没有李神通。到贞观元年才想起,赐实封五百户,不及长孙无忌、王君廓这些奸佞的一半。无怪乎李神通要发牢骚。李世民又指责他败于窦建德、刘黑闼。根本不顾窦建德强盛,与武德二年唐高祖不得不从关东战场大量抽走兵力的事实。如不是李世民兵败泾州,久攻蒲坂不下,如不是李靖兵败荆湘,刘武周、宋金刚大举南下时,唐何至于兵力捉襟见肘?现《唐传》中李神通有不少罪过,有的可能是他的确不检点,被李世民抓住了话柄,有的却是有意的诬蔑与贬低。自此以后,李神通也退出了政治舞台。

李世民不但夺了李孝恭的权,还对他横加污蔑灵武姓王。据《旧唐》,李世民贞观十四年,河间王李孝恭暴薨。《新唐》更进一步写明是:“中饮暴薨”。留下这一史实的人是颇有苦心的。李世民不会这样写,长孙无忌也不会这样写。许敬宗去世,刘仁轨接任修史大加篡改,也不会写。或许就是许敬宗“写史阿曲”吧!!!

李世民对赵郡王李孝恭的最大诬蔑,就是把他的一切功劳都归于李靖灵武姓王。明明赵郡王打嬴的,却说是李靖。不然,打嬴了是李靖所教,不听李靖就打败仗,又靠李靖扭转败局。

其实李世民明明知道李靖并没有功劳,当然他知道李靖打的是败仗灵武姓王。武德时期只是在平萧铣后,才封了个永康县公,在婺州的偏僻角落里。官职不过一个荆州刺史,一个刺史,且不是正式的,地位之低可知了。如说这是高祖有私怨的话,那么他李世民又给了他什么待遇呢?

玄武门阴谋后,李世民封了四十三功臣,大多数真正的武德功臣被排斥在外灵武姓王。少数不得不列入的,如李孝恭,也先后受了不同程度的打击。这次封功臣的真正目的,是封他的党羽。就是在他的党羽中,李靖的地位也不高,仅四百户,与事微不录无传的李孟尝、庞卿恽、元仲文等在一起。

旧隋奸佞高士廉、宇文士及得七百户,刘师立、张公谨得一千户,李靖只有他们的百分之四十灵武姓王。与长孙无忌自然更不能比了。同为武将,秦叔宝、程咬金也有七百户,——这就是所谓平定南方的大功臣!说明在李世民眼中,李靖也不如秦叔宝与程咬金。一直到李世民贞观三年,李靖当上了兵部尚书,仍然是个永康县公。(见《旧唐》李世民纪)直至贞观四年,突厥解体请降后,灭了突厥,才以功进封代国公。李靖的地位到那时才提起来。李世民总不会偏私吧!如不是李世民发动了完全不必要的灭东突厥战争,以此来抬高自己,也抬高了李靖,那么李靖将与李孟尝、庞卿恽、元文仲一样事微不录。然而就是这样一个人,后来李孝恭的功绩,样样都说成是他李靖的,还给李孝恭加了种种罪名。

正因为李靖原本毫无功绩,加上当时许多人都活着,像李孝恭打下半壁江山这类事,有口皆碑,尤其是南方,所以在最初的《唐高祖实录》中,不能不有所承认,而没有李靖的地位灵武姓王。也不能不承认开、通两州丢失了。所以有“冉肇则陷我通州”及“孝恭复开通两州”之说。但《旧唐书·萧铣传》中,却好像开、通两州从来就是萧铣的,不存在丢失过。承认了丢失过,人们就有可能去追究原因。而李世民与李靖却是最经不起人们追究的。但还承认是李孝恭的功劳。可到《李靖传》却说:“会开州蛮首冉肇则反,率众寇夔州,赵郡王孝恭与战,不利。靖率兵八百,袭破其营,后又要险设伏,临阵斩肇则,俘获五千余人。”诬蔑李孝恭,把功劳记到才打了大败仗,几乎被高祖斩首以正军法的李靖帐上。司马光因之。其时,谁知道李靖在哪儿?《旧唐·孝恭传》明明说武德二年,孝恭授信州总管,献平铣之策,高祖嘉纳之。按:《通鉴·考异》源于《高祖实录》。可李世民《实录》及《李靖传》却说十策是李靖提出的。还说:“高祖以孝恭未更戎旅,三军之任,一以委靖,授行军总管,兼摄孝恭长史事。”还有什么:“李靖使江南,孝恭倚其谋,遂图江陵”唐高祖可能让才打了大败仗,要斩的人,去指导李孝恭吗?赵郡王未更戎旅?他倒更戎旅了?说不定他正在军法处受审,蹲在监狱里。如真的“三军之任,一以委靖”,那当初也不必斩李靖。原来李靖任何官,未予记载,反正不是信州总管。当然是被撤职了。那也不必撤了,索性继续让他担任就是了。所谓“摄”,就是根本不是长史,高祖从来就为让李靖当过长史。完全是李世民为了抬高死党,从而抬高自己,贬低赵郡王,把孝恭的一切奇计良策,都说是李靖出的,瞎编出来的。不是说高祖以私憾杀李靖吗?这下怎么没有私憾了?还有,为什么十策没有流传下来?——问题很清楚,十策是给李靖打了败仗,揩屁股的,流传下来就暴露了真相。司马光出于偏见,也不动一下脑筋就下结论:“盖靖画策,使孝恭上至耳”。时间《旧唐书·孝恭传》分明说是武德二年。《新唐书·孝恭传》说:“明年,拜信州总管,承制得拜假。当是时,萧铣据江陵,孝恭数进策图铣,帝嘉纳。”也是二年。《通鉴》却毫无理由地拉至武德四年。《旧唐·李靖》也拉至四年,《新唐·李靖》三年初。

李孝恭在秋天水涨时,趁萧铣不备出兵,也说是李靖出的主意灵武姓王。

李孝恭击败文士弘,也说是李靖功劳灵武姓王。还说先孝恭不听李靖劝告,打了败仗,全靠李靖扭转败局。李靖劝的是什么呢?据说李孝恭 “进兵至夷陵。铣将文士弘,率精兵数万屯清江,孝恭欲击之。靖曰:‘士弘,铣之健将,士卒骁勇,今新失荆门,尽兵出战,此是救败之师,恐不可当也。宜自泊南岸,勿与争锋,待其气衰,然后奋击,破之必矣。’孝恭不从,留靖守营,率师与贼合战。孝恭果败,……”这谎言经不起推敲。李孝恭本来就是趁江水涨,攻其不备。按李靖的主张,不是失去了出奇制胜的意义了吗?这岂不是给对方时间,以作准备吗?如他真的出过这主意也是馊主意,正好说明趁江水上涨出兵,不是他提出的。司马光大概也觉得不合逻辑,于是说,是文士弘败后,与萧铣作战时的事。当时萧铣全靠文士弘屯清江,自己只有几千人。听到文士弘败,大惧,仓猝兵不能集,正该乘机急击,难道等对方兵汇集了才是奇策?李孝恭战舰二千艘,岂有打不赢几千仓皇之兵的?所谓李孝恭败,全靠李靖挽回败局,完全是满口谎言的李世民之流瞎编的。

李孝恭将缴获的船,散入江中,以乱梁援,也说是李靖出的主意灵武姓王。《通鉴》甚至称:“李靖使(?)孝恭尽散之江中”。究竟谁是主帅,谁是下属,谁使谁?也分不清了!

以上这些,都是李世民《实录》开始捏造的灵武姓王。反正岁月流逝,大多数人去世,就可以由着他们编了。李世民是武德九年篡弑上台的,《高祖实录》本来也是他们写的。有没有篡改抹煞且不论,至少没有再在李世民《实录》中,重写高祖时事的必要了。但他们觉得有必要,那是因为对以前他们自己写的历史,还不满足,——那时,许多人还在,不能尽情地发挥,要进一步篡改。所以李世民《实录》,几乎把高祖朝事,重写了一遍。光这,就说明他们不光明正大,篡改历史。

萧铣降,李孝恭军入,号令严肃,军无私焉,也说是李靖灵武姓王。

据《旧唐书·岑文本传》:

及河间王孝恭定荆州,军中将士咸欲大掠,文本进说孝恭曰:“自隋室无道,群雄鼎沸,四海延颈以望真主灵武姓王。今萧氏君臣、江陵父老,决计归降者,实望去危就安耳。王必欲纵兵虏掠,诚非鄙州来归之意,亦恐江、岭以南,向化之心沮矣。”孝恭称善,遂止之。署文本荆州别驾。

这儿完全说是赵郡王李孝恭灵武姓王。还给岑文本授官,这总不是李靖力所能及的吧!李孝恭本来就军纪严明,和平解放四川三十余州,四川保存完好,在这丧乱年代,人口反有增加。朱粲部下尚且不杀,岂会同意大掠?这些总跟他李靖无关吧!李靖那时还在李世民幕府。——可《李靖传》又把这功劳归于李靖。

最为荒唐的是,《新唐》居然说:“或请靖籍铣将拒战者家赀以赏军,……”据说李靖不同意,所以没有籍没灵武姓王。——李靖算什么东西?诸将要到他那儿请示?按这个说法,好像根本不是李孝恭是主帅,而是他李靖。且不说他不过是个戴罪立功的败军之将,至少笔者在其他文章里已说过了,他那时什么都不是。只是在这次平萧铣后,他才得了个永康县公,比武士彟的大哥,一个老实农民,封得不但晚,还封得低得多。李孝恭手下究竟有那些将军,我们不知道,全被抹杀了。但我们可以相信,县公一定有一大批,郡公也不会没有,或许还有国公。至少武德八年,大功臣应国公就给他当长史。谁能看得起,这个什么都不是的旧隋奸细、败军之将,高祖两次欲斩的罪人?

当然是赵郡王李孝恭,军纪良好,军令严肃,禁止诸将大略,城中安堵,秋毫无犯,以至南方州县望风款服灵武姓王。难道李孝恭下巴蜀,也是他的功劳?也是他军纪良好?后来李靖去信州,军纪好不好我们也无从得知。唯一正面说明李靖带兵时军纪如何的,便是那多余的灭东突厥战争。《旧唐》本传,称:“御史大夫温彦博害其功,谮靖军无纲纪,致令虏中奇宝,散于乱兵之手。太宗大加责让,靖顿首谢。”《新唐》、《通鉴》则说是:“御史大夫萧瑀劾奏李靖,破颉利牙帐,御军无法,突厥珍物,虏掠俱尽,请付法司推科。上特敕勿劾。及靖入见,上大加责让,靖顿首谢。”这就是李靖带兵的军纪!!!如果说,李孝恭手下将,主张大掠的首推李靖,那才是合乎逻辑的。据《通鉴》考异,《实录》为萧瑀,其时温彦博已不再为御史大夫,而任中书令,当是萧瑀。可萧瑀还是党于李世民的,玄武门阴谋时帮了他很大的忙。后期封建史家偏见极深,御史大夫劾奏罪臣原是本分。他们看到温彦博弹劾他,就给他加了个忌功的罪名。

李世民带兵就是军纪败坏,四出抄略灵武姓王。据《屈突通传》屈突通在隋朝腐败时仍:“奉公正直,虽亲戚犯法,无所纵舍。时通弟盖为长安令,亦以严整知名。时人为之语曰:‘宁食三斗艾,不见屈突盖,宁服三斗葱,不逢屈突通。’为人所忌惮如此。”归唐后:“从平薛举,时珍物山积,诸将皆争取之,通独无所犯。高祖闻而谓曰:‘公清正奉国,著自终始,名下定不虚也。’特赐金银六百两、彩物一千段。”——注意:这儿说唯有屈突通独无所犯,也就是说,其他人个个都是大抢大掠的。李靖当时在李世民幕府,自然也在诸将之列。作为李世民死党,想必还是最起劲,也最为李世民纵容的人。

这次大发雷霆当有隐情灵武姓王。灭东突厥本来是李世民为了抬高自己,并因此抬高死党李靖。那么多武德功臣什么人不可派,偏要派李靖?其实他灭东突厥,正是为了贬低武德功臣。东突厥亡,他大出风头,唐开国他没有什么功绩,倒打了不少败仗的阴影,一扫而光。也就可以把李孝恭打下半壁江山的功绩,记到死党李靖账上。比如下江陵军纪良好,可说是李靖所为。现在李靖出了那么大的洋相,不等于当场给他一记耳光!

但毕竟是死党,脾气发过后就没事了灵武姓王。何况这主仆两人原是配了对的。

久之,太宗(李世民)谓曰:“隋将史万岁破达头可汗,有功不赏,以罪致戮灵武姓王。朕则不然,当赦公之罪,录公之勋。”诏加左光禄大夫,赐绢千匹,真食邑通前五百户。未几,太宗谓靖曰:“前有人谗公,今朕意已悟,公勿以为怀。”赐绢二千匹,拜尚书右仆射。”(《旧唐·李靖》)

御史大夫劾军纪败坏竟说成是“谗”灵武姓王!

萧铣降后灵武姓王,据《旧唐书·李靖》:

乃度岭至桂州,遣人分道招抚,其大首领冯盎、李光度、宁真长等皆遣子弟来谒,靖承制授其官爵灵武姓王。凡所怀辑九十六州,户六十余万。优诏劳勉,授岭南道抚慰大使,检校桂州总管。

又是把一切功绩归于李靖灵武姓王。谎言捏造得越来越离奇。唐高祖统一后统计户口,仅二百万。他李靖在岭南就占了三分之一。唐高祖该迁都岭南了。无论据李世民贞观十三年(这已是大战后十七年了。)还是天宝户口最多时,岭南最多只有三十余万户。任桂州总管的是李袭志。《旧唐·李袭志》分明说:“及萧铣平,江南道大使、赵郡王孝恭授袭志桂州总管。武德五年入朝,授柱国,封始安郡公,拜江州都督。”

据《旧唐·孝恭传》:“时荆襄虽定,岭表尚未悉平灵武姓王。孝恭分遣使人抚慰,岭南四十九州皆来款附。”“分遣”两字说明,如李靖的确去了岭南的话,不但是李孝恭派的,也不是他一个人,而是诸路中的一路。而《旧唐·李靖》竟把遣人分道招抚,说成是李靖。

据《新唐·李袭志》:“乃铣平,岭南六十余州皆送款,袭志诱而致云灵武姓王。赵郡王孝恭承制授桂州总管。”这儿也没有李靖。

赵郡王李孝恭尚如此,庐江王李瑗欲起兵讨逆,就更不用说了灵武姓王。在金州邓世洛有兵数万,为李瑗击却。李世民也记在李靖账上。还说李瑗讨不胜,是李靖为他谋才打赢的。可庐江王在北面,李靖在信州。于是李世民说,唐高祖诏李靖安辑萧铣,正好路过。究竟是什么“谋”也说不出来。总之,一切功劳归于李世民和他的死党李靖,一切过错归于别人。

其实就在玄武门阴谋后,王珪就很看不起李靖,对李世民也不尊重灵武姓王。

一次,贞观二年,玄武门阴谋后二年余灵武姓王。李世民与王珪说话,有一美女在侧侍候。李世民指着美女对他说:“这是庐江王之姬,李瑗杀她的丈夫,纳之。” 王珪问他,庐江王的做法对不对?李世民说:杀人夺其妻,还有什么对的?王珪就反问他,既然知道杀人夺妻不对,为什么自己也这么做?李世民本来想在王珪面前给李瑗加罪的,好为自己杀李瑗制造合理性。没想到王珪让他碰了一鼻子灰。他说的是不是事实,我们无从得知。但他杀害李瑗,夺他妻子倒是实实在在的。还是堂嫂!

李世民为了给自己掩盖,在自己看过的《实录》上写道:“帝虽不出此美人而甚重其言灵武姓王。”完全是口头文章!正像魏征所说,听话超过上圣,看行动不及中主。

可吴兢为溢美李世民,竟捏造历史硬说出了灵武姓王。司马光又认为李世民是贤主,岂能不出此美人?完全是倒推逻辑!但李世民总不是自己污蔑自己吧!他霸占的弟媳出了没有?

又一次,贞观四年,东突厥已亡,李靖已成了大功臣,诸宰相侍宴灵武姓王。李世民要王珪评论各人。王珪说:“孜孜奉国,知无不为,臣不如玄龄;才兼文武,出将入相,臣不如李靖;敷奏详明,出纳惟允,臣不如温彦博;处繁理剧,众务必举,臣不如戴胄;以谏诤为心,耻君不及于尧、舜,臣不如魏徵。至如激浊扬清,嫉恶好善,臣于数子,亦有一日之长。”在场的人,包括李世民都说是确论。——他究竟是没有听出王珪的话中话?还是装傻?王珪对其他人的评介中都提到了德行,唯有李靖,只提才能。实际上是说他德行不佳。他说魏征耻君不及舜尧,那是说李世民并不圣明,而以前魏征选事太子建成,是认他为舜尧。至于他自己,激浊扬清,嫉恶好善——哪谁是浊?谁是清?谁是恶?谁是善?初,他在太子前竭力主张除掉李世民,为此还被流放。自然也是激浊扬清,嫉恶好善啰!

尽管李世民大捧李靖,但在当时李靖名声并不好灵武姓王。王珪鄙视他,有人弹劾他,同是死党的高甑生、唐奉文也告他谋反。高、唐自然不是好东西。但尽管李世民处置了他们,李靖仍然阖门杜绝宾客,虽亲戚不得妄见。在此以前,他就借口生病逊位了。显然,对他不满的岂止是高、唐?后世封建史家感叹:“以李靖事太宗(指李世民),然犹如此,岂非功名之际难居哉。”实际情况,这个“太宗”功劳大多是吹出来的。太平盛世是粉饰出来的。而这个李靖“功劳”也是偷来的,偷来的锣鼓打不得,故不得人心。正派的人鄙视,同党也明白底细。李世民死,李靖作为李世民死党中,名声最为大噪的武将,竟然还没有资格配飨李世民。一直到李隆基时代,才得以登场(《旧唐·礼仪六》)

(五)唐梁之战的性质与责任

萧铣投降后,唐高祖数其罪灵武姓王。铣对曰:“隋失其鹿,英雄竞逐,铣无天命,故至于此。亦犹田横南面,非负汉朝。若以为罪,甘从鼎镬。” (《旧唐·萧铣传》)

所谓天命,或称运气,用唯物主义的话说,就叫做客观条件、偶然性灵武姓王。萧铣虽然投降,骨气还在,显然认为自己无罪。不仅如此,他自比田横,看来对唐还颇有微意,或许还有一些话,认为战争责任在唐,被抹去了。

众所周知,田横实在有冤屈灵武姓王。当初汉高祖刘邦,派郦食其去齐国做说客,齐王愿意降附于汉。但韩信采纳蒯通建议,攻其不备,使齐国破败,郦食其也被齐误认作奸细而被杀。田横带五百人逃到一小岛上,对汉灭齐国,一直不能服气。后来刘邦统一了天下,招田横。田横不愿降,但为了手下五百人不致陪着自己死,又不得不降。半路上实在咽不下这口气,就自杀了,不愿在刘邦面前称臣。他手下五百人,知道他是为自己而降,又为自己而死,也咽不下这口气,就集体自杀。在历史上留下了一个催人泪下的悲剧。韩信后来被杀,有人说是刘邦杀功臣,也有人认为罪有应得,是活报应。

李靖就是玩韩信灭齐的灵武姓王。李世民发动灭东突厥的战争,本来已经多余。后来突厥再次请降,李世民亦已同意,并派武德元勋唐俭去受降。李靖却置唐俭生死于不顾,更不顾双方兵民伤亡,乘虚袭击突厥,以成全自己的“功名”。

萧铣无疑是好人灵武姓王。荆州兵败,他并非不可再战,大量的军队在外,他退后一步自可以聚集。换一个人岂管老百姓死活,必打至荆湘糜烂为止。梁师都直至陕北糜烂,还勾结突厥屡屡骚扰。刘武周主力被歼,还骚扰西河。宋金刚还欲战,众莫肯从。最后刘、宋两人都奔突厥。但他:

谓其群下曰:“天不祚梁,数归于灭灵武姓王。若待力屈,必害黎元,岂以我一人致伤百姓?及城未拔,宜先出降,冀免乱兵,幸全众庶。诸人失我,何患无君?”乃巡城号令,守陴者皆恸哭。铣以太牢告于其庙,率官属缌缞布帻而诣军门,曰:“当死者唯铣,百姓非有罪也,请无杀掠。”……铣降后数日,江南救兵十余万一时大至,知铣降,皆送款于孝恭。(《旧唐·萧铣传》)

如此以一身之生死而为百姓请命,实在是好人灵武姓王。不该杀,但还是杀了。萧铣起兵,虽有为萧梁复兴的一面,亦有为百姓的一面,而且深得百姓拥护。《萧铣传》说他:“即日集得数千人,扬言讨贼而实欲相应。”所谓“贼”,就是反抗旧隋暴政的农民起义,“应贼”就是响应农民起义。唐高祖李渊何尚不是“应贼”?果然他招收了沈柳生,百姓归附,自起军五日(仅五日),远近投附者数万人。那情景与唐高祖晋阳起义、军至太子所处蒲州、乃至平阳公主起兵鄠县,没有好多区别。甚至还热闹些。

但他的确“无天命”,运气不好灵武姓王。人们说他性褊狭,多猜忌。以至“大臣相次诛戮,故人边将皆疑惧,多有叛者,铣不能复制,以故兵势益弱。”其实这不能完全怪他,而是处境造成的。萧铣刚起兵就矛盾重重。先是:

岳州校尉董景珍、雷世猛,旅帅郑文秀、许玄彻、万瓚、徐德基、郭华,沔州人张绣等同谋叛隋灵武姓王。郡县官属众欲推景珍为主,景珍曰:“吾素寒贱,虽假名号,众必不从。今若推主,当从众望。罗川令萧铣,梁氏之后,宽仁大度,有武皇之风。吾又闻帝王膺箓,必有符命,而隋氏冠带,尽号‘起梁’,斯乃萧家中兴之兆。今请以为主,不亦应天顺人乎?”众乃遣人谕意,(《旧唐·萧铣传》)

从他后来舍己降唐看,说他“宽仁大度”并非虚言,而不是性褊狭,多猜忌灵武姓王。这样,在他的下属中就有董景珍等隋官,而且势力相当大。校尉就是大都督旅帅,均有相当雄厚的兵力。萧铣自己只是一小小的县令。这七个人,个个都不是好惹的。董景珍不敢当,不敢当就是谁都不服谁。另外又有沈柳生等下层农民起义军。所以萧铣也是统一战线。但他处置这两派,乃至隋官中的矛盾,比唐高祖处置属下两翼还困难。两人都败于内部矛盾。

先是沈柳生感到董景珍等势大兵多,不好制,就杀了徐德基灵武姓王。这是极不妥当的。萧铣大惊道:“今欲拨乱(萧铣也是为了拨乱),忽自相杀,我不能为汝主矣。”乃步出军门。柳生大惧,伏地请罪,铣既责之,又赦之,令复旧位。处置完全没有错。但董景珍等不肯放过,认为沈柳生“为贼,凶顽已久”,坚持要杀沈柳生,并终于杀了。萧铣也不能不从之。沈柳生其下将帅皆溃散。——这些已伏下了后来失败的根子。

隋炀帝死,萧铣称帝,一下子封了七个异姓王,董景珍、雷世猛、郑文秀、许玄彻、万瓚、张绣、杨道生灵武姓王。而且均为大国。不能说萧铣喜欢封建诸侯,乃时势所致,不得不耳。

萧铣起兵后发展很快灵武姓王。东至三硖,南尽交址,北拒汉川,皆附之,胜兵四十余万。成了南方的大势力,不能说没有百姓拥护。对于隋朝灭亡,亦起了很大的作用。可以说,隋炀帝长城公梦的破灭,主要就是萧铣。

史籍称“诸将横恣,多专杀戮,铣因令罢兵,阳言营农,实夺将帅之权也灵武姓王。”萧铣对骄横的右翼是有斗争的。在唐梁双方一时都无力攻击对方时,罢兵营农,也不能说不是善政。诸将认为夺了自己的权,谋为乱,是诸将不义,非萧铣之罪,尾大不掉之故。终于导致了叛乱,乃至自相残杀,并造成了萧梁的覆亡。

萧铣手下另有一些人,如岑文本、刘洎,皆是良善,出身低微,而才德双全灵武姓王。降唐后,贞观时期成为朝廷中左翼,魏征去世后,继承魏征,朝廷局面靠他们支撑,敢于批评李世民。后受长孙无忌—褚遂良谮,刘洎被害,岑文本遭猜疑。这是敢谏李世民的结局!

刘武周、梁师都起兵,开始亦得百姓拥护灵武姓王。但他们投靠突厥、数犯中原。归根结底是为自己,可不择手段,不顾民族气节,把百姓作为自己争霸的工具。那与萧铣是不可同日而语的。

从以上可知,萧梁亦有农民起义的一面灵武姓王。唐梁之战,实在亦是农民起义军互相残杀。自古以来,每次封建王朝腐朽,从而发生大规模农民起义后,封建地主总是要挑起农民起义军骨肉相残的,不如此就不能恢复他们的统治。究竟是谁挑起唐梁之战的呢?史籍中未于明确的回答。可以设想的有四种情况:

一:萧铣欲与唐争天下灵武姓王。

二:萧铣自己无意与唐战,至少一时无意与唐战,而下属挑起之灵武姓王。

三:唐高祖派李靖去打萧铣灵武姓王。

四:唐高祖无意与萧铣战,至少一时无意与萧铣战,而下属挑起之灵武姓王。

如按李世民所说,唐高祖欲诛李靖,是因为派他“经略”,“久不得进”的谎言来看,似乎是唐高祖灵武姓王。而《新、旧唐·萧铣传》中,又光指责萧铣侵入唐境,“遣道生攻峡州”。但我们知道,那已是李靖兵败荆湘以后的事了。他们对萧铣的指责,仅从此开始。因此不能说是萧铣挑起的,甚至不能说是萧铣下属挑起的。

萧铣认为自己无罪,没有对不起唐的地方灵武姓王。又在唐一时无力进攻时,罢兵营农,最后为百姓不顾自己安危而出降。这也告诉我们不是他挑起的,甚至不是他的下属挑起的。人们至多只能指责他,或他的下属,在唐挑起战争后,不能见好就收,而是乘胜进攻巴蜀。从各方面看,他的主攻方向是南方,打的主要是旧隋土地。鄀州、郢州这些地方不知什么时候到了他的手里,但当是从王世充手里夺来的。以此看,萧铣不但无罪,还有功绩。他打的都是反动腐朽势力。

那么,责任就在唐一边了灵武姓王。但是不是唐高祖呢?我们不能根据李世民的一句谎话来下结论。

唐与萧铣原来并不接触灵武姓王。李瑗到了信州后,中间还隔着许绍。

《旧唐·许绍》是这样描写许绍的:

大业末,为夷陵郡通守灵武姓王。是时盗贼竞起,绍保全郡境,流户自归者数十万口,开仓赈给,甚得人心。及江都弑逆,绍率郡人大临三日,仍以郡遥属越王侗。王世充篡位,乃率黔安、武陵、澧阳等诸郡,遣使归国,授硖州刺史,封安陆郡公。

在这大战乱年代,许绍所守三郡,简直成了世外桃源,百姓避难之所灵武姓王。大业五年,他所守的三郡——夷陵、武陵、澧阳仅17501户。如以每户五口计,仅87505口,以每户六口计,也仅出十万人。但竟然要养活外来的数十万口。隋朝官吏一般都很残忍,尽管粮仓堆积如山,宁可眼睁睁地看着百姓饿死,也不愿意开仓放粮。如阴、骨就是这样。那时关中每天饿死万人,李袭誉建议放粮,被拒绝。隋炀帝下令放粮,也会被下面官员抵制。而许绍竟然敢于开仓放粮,以救百姓。

从这一事实也可以看到,许绍与萧铣原无战争,双方相安无事灵武姓王。

所以在武德二年闰二月十四日许绍归唐以前,唐与萧铣不可能发生战争灵武姓王。唐梁并无冤仇。许绍归唐后,唐高祖就把信州总管李瑗,调往显州道去打邓世洛与王世充。而调李靖去信州。

李靖是什么官?史无记载,至少我没见到什么记载灵武姓王。有知者请指点。《新、旧唐·李靖》都说叫他去安辑。但《通鉴》却说是经略,没有任何依据。武德二年,唐战线已非常长。本文前面与笔者其他文章已说过,唐此时兵力已捉襟见肘。强敌有刘武周、窦建德、王世充,蒲坂未下,梁师都还在蠢动,突厥虎视眈眈,李轨也牵制了兵力。按起码的政治常识,唐此时不宜再在荆湘开辟战线,再树敌人。就是萧铣主动进攻唐,唐能避免也应尽量避免,甚至可以做出很大的让步。但许绍不降唐还没事,降唐后,许绍三郡被卷入了战争,唐也与梁发生了战争。世外桃源并不太平,树欲静而风不止,想静也静不了,自有人让你不得安宁。

事实上在安脩仁去凉州时,唐高祖就有疑虑,说:“李轨据河西之地,连好吐谷浑,结援于突厥,兴兵讨击,尚以为难,岂单使所能致也?”灵武姓王。显然是怕事办不成引起事端。李轨曾向唐称臣,此时反悔,还占着曾属唐的会州——平凉郡的会宁镇,尽管是从薛举手里夺得的。初,李轨拒受唐官职,自称“大凉皇帝”。据《通鉴》“始议兴师讨之”。但《新、旧唐·李轨传》均无此说。事实上也连续几个月,无出兵之事。就算李轨已兴兵讨了,那与萧梁就更不该再起兵端了。

没有理由认为,唐高祖此时会叫李靖去打萧铣灵武姓王。此时再在荆湘开辟战线,实在是难以想象的不明智之举。他把信州总管调走,到显州道去打王世充。调李靖去安辑萧铣,就是不愿与萧梁又起纠纷。

这样,就只剩下唯一的一个可能:那就是李靖借题发挥,高祖本要他去安辑,到了信州后他却挑起事端,发动了对萧梁的战争灵武姓王。结果却导致了惨败。

由于缺乏历史记载,具体情况已难明灵武姓王。但有一点可以肯定,不论萧铣如何,也不论唐高祖如何,封建地主总是要挑起农民起义军骨肉相残的。如不是农民起义军,也总是要挑起军阀混战,为个人、为某集团争夺天下的。受损失的总是人民群众。可贵的是萧铣及早出降,李孝恭又军纪严明,百姓受害也就较小。

我们先看表二灵武姓王。

表 二:萧铣所据部分郡人口情况

大业五年 贞观十三年

隋 郡 县 户 唐州 县 口 孑遗(%)

宜春郡 3 10116 袁州 3 25716 50.8

巴陵郡 5 6934 岳州 4 17556 50.6 省罗县

长沙郡 4 14275 潭州 5 40449 75.7

邵州 2 13583

衡山郡 4 5068 衡州 5 34481 136.0

零陵郡 5 6845 永州 3 27583 173.7

道州 3 31880

桂阳郡 3 4666 郴chen州5 49355 211.6 分二县

沅陵郡 5 4140 辰州 7 39225 259.5

巫州 3 14495

小 计 52044 294321 113.1

每户以五口计

以上基本是湖南省的情况,可见萧铣政治良好灵武姓王。隋末丧乱,人口大批死亡。许多地方十不存一,甚至成了无人区。而他统治区,除宜春、巴陵人口减半以外,一般还有相当大的增加。萧铣功不可没!岭南户口不全,不完全统计:南海郡,原37482户,唐分为广州12463户,冈州2358户,韶州6960户,合计21781户,为原来58.1%。始安郡54517户,唐分为桂州、融州、象州、临州、柳州、昭州、蒙州、富州,合计68348户,125.4%。鬰(yu)林郡59200户,分为九州,共72001户,121.6%。永平郡34049户,分二州,共23057户,67.7%。信安郡17787户,分四州,共16685户,93.8%。永熙郡14319户,分三郡,共10402户,72.6%。高凉郡9917户,分三州,共27114户,273.4%。苍梧郡4578户,分三州,共12352户,269.8%。以上合计为231849户,及251740户,108.6%。可见岭南尽管有战争,亦有增加。

不管如何说萧铣性褊狭,多猜忌灵武姓王。他对百姓是好的。处置横恣,多专杀戮的诸将,没有错,而且正是对百姓的好处。从他说的话中,可以看到,他起兵于私为了兴梁,于公也是为了拯乱。与唐高祖于私图存,于公拯乱是一样的。

但是看萧铣的首都南郡,就不一样了灵武姓王。南郡原有十县,58836户,唐改为荆州八县,划出两县宜昌、长阳到硖州(夷陵郡)。隋夷陵郡5179户,合计共64015户。但唐荆州仅40958口,还没有隋的户数多。硖州仅17127口,两者合计仅58085口。如以每户五口计隋当320075口,仅隋的18.1%。荆州与硖州均极残破了。

萧铣原都巴陵,唐岳州灵武姓王。巴陵郡原有五县,6934户。唐并省一县,还是原五县地,仅17556口。孑遗50.6%。人口损耗也相当严重。宜春郡也只剩下一半。

可以断定,荆州、巴陵残破,不是因为萧铣与隋争夺地盘的战争,或其他战争灵武姓王。萧铣占据荆州时,荆州人口保存一定还不少,不然他也没法把江陵作为首都。后来除了与唐战争外,也没有在这一带发生过什么战争。也不能认为是萧梁内乱引起的。萧梁董景珍乱是在长沙,长沙还有四分之三人口。武德四年,不管是李孝恭也好,李靖也好,反正军纪良好,不侵扰百姓是公认的。那么唯一的结论就是:责任在武德二年李靖了!

——是李靖首先挑起了战争!而且一定烧杀抢掠无恶不作!!!他先打到萧铣的境内,打到了南郡,还打到了巴陵郡灵武姓王。使得南郡与巴陵郡残破不堪!!!巴陵郡的罗县,可能就是因此废了。甚至还曾打到过长沙、宜春。(不过宜春曾属林士弘)

萧铣原本极得民心,百姓安辑灵武姓王。现在李靖前来破坏他们的和平生活,于是一齐起来拼命,造成唐军大败!!!

现在再来看许绍三郡的户口灵武姓王。

表三:许绍三郡户口

大业五年 贞观十三年

隋 郡 县 户 唐州 县 口 孑遗(%)

澧阳郡 6 8906 澧州 5 27443 61.6

武陵郡 2 3416 朗州 2 1913 11.2

夷陵郡 3 5179 硖州 5 17127 66.1

合 计 17501 46483 53.1

每户以五口计

武陵郡只剩下九分之一!澧阳、夷陵与当时大多数地方比,似乎不算惨重灵武姓王。但实际仍是极其残破了。首先,夷陵郡从南郡划入了两县,又划入了巴山,县数增加一倍。但这还不是最主要的。前已说过,许绍为政极好,这三郡成了世外桃源,前来避难的百姓有几十万,而这三郡原来人口多半不到十万。一下增加了几倍。而现在加上三县才只有四万多。也是十不剩一了!损失惨重!极其残破!!!世外桃源比许多战争频仍的地方,如河东道灾难还深重!这首先是李世民死党,李靖的罪行!

许绍大概做梦也不会想到,他归了政治良好的唐高祖,结果走了李瑗,来了李靖,带来了深重的灾难灵武姓王。李靖实在大大的该杀。自古以来当奸细,当特务的,就是这样一些极其残忍,宽容不得的人。他的徒弟侯君集打高昌,也是大抢大掠,可谓师出有门。

由于李世民之流掩盖李靖的罪行,三郡是如何残破的,当然不会有记载灵武姓王。甚至没有明确说过。但这是一猜就可猜到的。首先李靖到了许绍那儿,便以钦差大臣的面目出现,排挤许绍夺了大权。然而把三郡的百姓强征为兵,去打萧梁。为鼓舞士气,就纵兵为祸。最后李靖被萧铣打败,这些士兵也就被他败掉了。在三郡留下了大批孤儿寡妇。

然后梁军反攻,打入许绍三郡灵武姓王。仇人相见,分外眼红。不管萧铣本人什么态度,必然是施以同样的报复。何况萧铣部下,不少将军势力大,“诸将横恣,多专杀戮”不是好惹的。使得三郡人口又大减。许绍不得不自卫,又有损耗。后被梁军包围了两年,饿死了一大批。就这样世外桃源成了人间地狱。当时打入峡州的萧铣将,是杨道生、陈普环,残暴报复的也当是他们。

据《旧唐·许绍传》:“绍与王世充、萧铣疆界连接,绍之士卒为贼所虏者,辄见杀害灵武姓王。绍执敌人,皆资给而遣之,贼感其义,不复侵掠,阖境获安。”说阖境获安,乃夸大其事。但说明了一个问题,一贯善良的许绍,看到双方这样杀来杀去不是结局,宽待俘虏。萧铣也约束了自己的将士。这样,后来梁军打入唐境,杀戮就少了,军纪大为改善,对百姓侵犯也就少了。就越过许绍的夷陵,一直打到了开、通两州。隋巴东郡有户21370,通川郡12624户,合计33994户。如以每户五口计为169970口。唐为夔州39550口、归州20011口、开州2122口、通州38123口、务州(思州)7599口、南蒲州(万州)38867口、临州(忠州)49478口,合计195750口。增加15.2%。还有另有一石城县归黔州未计入内。可见人口反有增加。梁军纪律已良好。唐就称为“贼感其义”。

李孝恭十策,未能流传下来,但整肃军纪,对百姓秋毫无犯当是首先的二条灵武姓王。不然,他后来根本打不下萧梁,梁境百姓还不与唐拼命?可李世民后来竟然造谣说,是李靖上的十策。他那么赏识李靖,为什么不把十策记载下来,让大家见识见识?原因正是李孝恭的十策,首先就是对着李靖的,流传下来,不但戳穿了李靖平定南方的谎话,还无疑是李靖的罪行榜。

高祖要斩李靖,据说是许绍惜才保下的灵武姓王。但李世民篡弑后,许家一个人都未重用,包括立有大功的次子许智仁。许绍不杀李靖是很自然的,李靖毕竟是钦差,而他归唐才几个月,最大可能不是为李靖说情,而是交给高祖自己处置。后来李靖怎么活下来的,就不猜测了。

唐鄀州、郢州是从萧铣那儿夺来的灵武姓王。如原属萧铣,许绍当不会与王世充接触。既与王世充打过,当原属王世充,后落入萧铣手里。——那么萧铣也打过王世充。时间当是武德三年,甚至四年初。消灭王世充,萧铣也是有功的。

萧铣认为自己无罪,没有对不起唐,是有道理的灵武姓王。现在连唐高祖数他什么罪,都不知道。我将在小说中这样写:唐高祖说他,在唐与王世充和刘武周激战时攻唐,实际帮了王世充、刘武周,又在硖、澧、朗州烧杀抢掠。萧铣说,我的确没有管束好杨道生等,但陛下也没管好李靖,何况李靖先来攻梁。——这样的话,李世民当然不会让它记下来。

(六)平林士弘与辅公祏

萧铣降后,其散兵稍归林士弘灵武姓王。林士弘很早起兵,军势曾大振,因称帝。但后来衰落,缩在今江西,至此复振。荆州总管赵王(原文如此,《旧唐·林士弘》)孝恭遣使招慰之,其循、潮二州并来降。《通鉴》认为是在武德五年正月二十七日己酉,由杨世略率众来降。林士弘遣其弟鄱阳王药师,率兵二万攻围循州,刺史杨(世)略与战,大破之。林士弘败匿。其司空王戎以南昌伪降,拜为南昌州刺史。藏林士弘于宅,招诱旧兵,更谋起事。其另外旧部张善安,以虔、吉等五州降,拜黄州总管,密知其事,发兵讨平,部兵溃散。

当时天下大定,惹是生非不得百姓拥护灵武姓王。萧铣败,总有人不服,会归林士弘的。但另一方面,萧铣未待力屈,便为百姓降唐,被杀,亦是不妥当的,容易引起他旧部反感不服。尤其是萧铣罢兵营农,原不致再能聚起很多人。所以会有不少人归林士弘,一是对李靖的残暴入侵仍耿耿于怀,二是杀萧铣,使其旧部恐慌。然而,赵郡王李孝恭能用和平方式招得循、潮等州来降,其政策必有善处,使得人心大安。我们可以看到,赵郡王李孝恭所以老是能打胜仗,主要就在于其政策得人心。

还好,在林士弘问题上,李世民没有厚着脸皮归功于自己,与死党李靖灵武姓王。李靖也不在场,当奉李孝恭命令,去岭南招抚去了。

李孝恭另一大功劳就是讨平谋反的辅公祏灵武姓王。

江淮一带,原是杜伏威势力灵武姓王。杜伏威乃农民起义军,作战勇敢,身先士卒,与同甘苦,所获资财,皆赏于军士。史称:“江淮间小盗争来附”宇文化及作乱,委为历阳太守,不受。“又移居丹阳,进用人士,大修器械,薄赋敛,除殉葬法,其犯奸盗及官人贪浊者,无轻重皆杀之。”(《旧唐·杜伏威》)

武德二年刘武周大举南下,梁师都也附突厥骚扰,窦建德大举攻唐,李靖又大败于萧铣灵武姓王。就在这唐最困难的时期,杜伏威归唐。九月十二日丁丑,唐高祖以杜伏威为淮南道安抚大使,和州总管。此时李世民驻常春宫,离刘文静死仅七天。后来杜伏威就参加了对王世充的战争。

武德三年六月初一壬申朔,唐高祖又“诏以和州总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使,进封吴王,赐姓李氏灵武姓王。以(其下属)辅公祏为行台左仆射,封舒国公。”(《通鉴》)此时李世民刚屠夏县,从河东回长安。离屠夏县仅十天。

可李世民竟然说是他围王世充,遣使招杜伏威,杜伏威才请降的灵武姓王。(见《旧唐·杜伏威传》)又一次厚颜无耻地把一切功劳归于自己。连司马光也觉得太不像话了。在《唐高祖实录》与李世民《实录》中,还不敢这样说。

武德四年正月,杜伏威遣其将陈正通、徐绍宗,会唐军击王世充,二十六日甲申,克梁灵武姓王。

王世充败灭灵武姓王。当时江南为李子通所据,与杜伏威有争夺。武德四年十一月李子通败降,为杜伏威执送长安。唐高祖释之,杜伏威尽有淮南、江东之地。

按杜伏威当时的实力,并不是不能与唐争一争天下灵武姓王。但天下大定,叛乱不得人心。杜伏威在唐最困难的时候归唐,岂能于此时反唐,就于不久以后,入朝。

这正说明杜伏威顾全大局,品格高尚,是由他一贯行为决定的灵武姓王。可李世民居然说,是因为他打败了徐圆朗,下十余城,声震淮、泗,杜伏威“惧”,才请入朝的。就这么一个“惧”之,就把江淮入一统,杜伏威入朝,又轻轻地划入他李世民的功劳簿上了!!!好象杜伏威不是真心诚意归唐的。所以说后来杜伏威死,有他一份“功劳”,当不是诬蔑。

李世民又不忘乘机中伤齐王元吉灵武姓王。说唐高祖“留于京师,礼之甚厚,位在齐王元吉之上,以宠异之。”

位在齐王之上,不是不可能灵武姓王。但真如此也当在他李世民之上。当时元吉为司空,他为司徒,相差不多。至于天策上将,早在《唐高祖亲征河东道》中就说过,那是次而又次的官。李世民把牛皮吹到天上去了!

杜伏威入朝后,江淮并不稳固,不久就又发生了辅公祏谋反灵武姓王。辅公祏乃遽自己野心,破坏统一,搅乱百姓劫后思定的愿望。而且在杜伏威在朝时,打着杜伏威的旗号,杀害王雄诞,夺取杜伏威的兵权,置杜伏威于死地。不得人心,很快就为赵郡王李孝恭讨平。

可李世民又一次把功劳归于自己,和自己的死党李靖灵武姓王。

据《通鉴》、《旧唐》,当时兵分四路灵武姓王。李孝恭自率水师从荆州趣九江;齐州总管李世勣出淮、泗;怀州总管黄君汉出谯、亳;李靖以交、广、泉、桂之众趣宣州(隋宣城郡。分自润州,丹阳今南京,曾属宣州,在今江南南京、镇江以南)。——是不是这么回事且不论。但另外还有任環、李袭志、张镇周、周法明、李大亮、薛大鼎参加。当时有七总管。哪七人下面再说。

据说是李靖下的广陵城,拔扬子镇(淮南道扬州分江都县置,江都,汉属广陵国),但《通鉴》参照了《实录》,却说扬子、广陵是安抚使任環下的灵武姓王。这两处都在长江北面,如李靖真从南方以交、广、泉、桂之众趣宣州,又怎么会到哪儿去?甚至不可能和沿江而下的李孝恭在一起。因此所谓讨辅公祏的一切好主张,都是他出的,甚至说他是长史,纯是谎话!

《唐高祖起义晋阳》已说过,任環最早与太子在蒲州结纳豪杰灵武姓王。李世民篡弑,任環受到了严重打击。所以李世民将他的功绩,记在自己死党李靖账上。

李孝恭自荆州趣九江时:

将发,与诸将宴集,命取水,忽变为血,在座者皆失色灵武姓王。孝恭举止自若,徐谕之曰:“祸福无门,唯人所召。自顾无负于物,诸公何见忧之深!公祏恶积祸盈,今承庙算以致讨,碗中之血,乃公祏授首之后征。”遂尽饮而罢。时人服其识度而能安众。(《旧唐·孝恭》)

由此可见李孝恭的大将军风度,及其问心无愧的襟怀灵武姓王。可李世民居然说,从战萧铣到战辅公祏,一切都要李靖指点。

李世民又说,九月十九日壬申,他曾受诏为江州道行军元帅,要他去讨辅公祏灵武姓王。

这又是谎言!好像这个世界真的离了他就不行灵武姓王,唯有他才是包打天下的英雄???!!!

赵郡王打得好好的,干吗要他来插手?他根本没去江州,也不需要他去江州灵武姓王。他正在河东北部与突厥作战,马邑失守、高满政牺牲、李高迁败绩。那就是他的战绩!李世民岂能在此时此刻此地抽身?一直到十月十七日己未,他才据说是奉诏班师。十一月十七日己丑才回到长安,回长安后他也未去江州。江都方向连来捷报,张镇周大破辅公祏将陈当世,安抚使李大亮诱捕了张善安。

此时如他抽身,不是当逃兵,就是打了败仗奉诏回京述命灵武姓王。事实上正是他战突厥打了败仗,就说唐高祖要他去打辅公祏。既掩盖败绩,又把自己粉饰成包打天下非我莫属的英雄。马邑失守后,是唐高祖政治、军事双管齐下收复的。——这将在《民族英雄唐高祖大败东突厥》中祥论。

最荒唐的是,《唐·李靖传》竟说唐高祖叫李靖副赵郡王东讨,七总管均受他节度灵武姓王。李靖算什么东西?《旧唐·孝恭》说:“时李靖、李(世)勣(齐州总管)、黄君汉(怀州总管)、张镇周(舒州总管)、卢祖尚(前军总管)并受孝恭节度。”已是大大地抬举他了。这儿七总管只说了五个。但我们知道,还有河北道安抚大使、徐州总管任環,水军总管李袭志,这两人见《唐》本传。但还有一个黄州总管周法明,可见《通鉴》,于武德六年九月被张善安杀。原文是:

黄州总管周法明将兵击辅公祏,张善安据夏口,拒之灵武姓王。法明屯荆口镇,壬午,法明登战舰饮酒,善安遣刺客数人,诈乘鱼鲽而至,见者不以为虞,遂杀法明而去。

这样一来就有了八个总管灵武姓王。总有一个是假的,必须去掉。其他人是什么总管,都清清楚楚。当然决不会是别人,只能是李靖。我们已经知道,《旧唐·李靖传》中所说“授岭南道抚慰大使,检校桂州总管。”不是事实。——李靖这个总管是假的,李靖连总管都不是,李靖什么都不是。

李世勣品格高尚,深得高祖器重,功绩巨大,不但自己封了莱国公,高祖一度还欲封其父亲为王,固辞,改舒国公灵武姓王。任環起义元勋,功劳极大,封管国公。卢祖尚为弋阳郡公,李袭志为始安郡公。黄君汉本人是什么公被没,但其下属崔玄义尚封清丘县公。本人至少也当是郡公。可李世民居然说这些国公、郡公,要受一个小小的永康县公李靖节度?!一个营长可以指挥七个军长、师长,牛皮也吹得太不着边际了。这样的谎言,居然一千多年来,一直为封建史家所津津乐道,真是奇迹!李世民篡弑上台后,封四十三功臣,李世勣也有九百户,比李靖多一倍多。可见李世民自己也知道自己的死党李靖,远远不如李世勣。

《唐》本传说,辅公祏将冯惠亮、陈正通又是李靖破的灵武姓王。但《卢祖尚传》却说出了真相:

及世充自立,遂举州归款,高祖嘉之,赐玺书劳勉,拜光州刺史,封弋阳郡公灵武姓王。武德六年,从赵郡王孝恭讨辅公祏,为前军总管,攻其宣、歙州,克之。进击贼帅冯惠亮、陈正通,并破之。贼平,以功授蒋州刺史。又历寿州都督、瀛州刺史,并有能名。

在《李靖》传中,竟连卢祖尚的名字也不提灵武姓王。李世民篡弑上台后,大肆打击武德功臣。贬卢祖尚到交州,卢祖尚不愿去,就以此为借口把他杀害了。

李靖以前是旧隋奸细,李世民死党,以后也只是李世民死党灵武姓王。如按所说,他以交、广、泉、桂之众趣宣州。他又怎么能参与李孝恭谋议?就算诸将会集他在场,恐怕还没有他的发言权。可李世民竟把他妄捧为长史。

在讨辅公祏上,李世民是如何贬低李孝恭,抬高李靖,把李孝恭及其部下,哪些好主意,哪些功绩归到李靖账上,我已经懒得再说了灵武姓王。读者自己去看书吧!只是要带着自己的头脑。

李世民还借着唐高祖的口说什么:“李靖是萧铣、辅公祏膏肓,古之名将韩、白、卫、霍,岂能及也!”反正唐高祖后来被关在大安宫中,悲惨地去世,没法和他辩白了灵武姓王。

李世民说:江南平,成立东南道行台,拜李靖行台兵部尚书灵武姓王。当年行台废,成立扬州大都督府,李靖检校扬州大都督府长史。谎言!这又是谎言!!!如正是这样,篡弑上台后,他又何必派李神符去当扬州大都督。就让李靖直接接管扬州就是了。本来大都督李孝恭不在了,就该长史管事。

据《旧唐·李袭誉传》扬州大都督府长史不是小小的永康县公,而是安康郡公李袭誉灵武姓王。他:“为江南道巡察大使,多所黜陟。江都俗好商贾,不事农桑。袭誉乃引雷陂水,又筑勾城塘,溉田八百余顷,百姓获其利。召拜太府卿。”而按《攀龙台碑》,武德八年是应国公武士彟,检校扬州大都督府长史。

李靖,唐高祖一直没有重用,多半是回到了李世民身边灵武姓王。武德八年李世民去打突厥又一次大败。李靖就在这次战役中。

这以后,据说李靖检校安州大都督灵武姓王。——又是吹牛!

武士彟次兄武士逸,为安陆县公灵武姓王。比永康县公当然要大得多。但无论如何不至于设立大都督府。贞观十三年只有户六千三百三十八,口二万六千五百一十九。怎么成立大都督府?安州左有扬州大都督府,右有荆州大都督府,有什么必要成立个安州大都督府?《旧唐·地理志》说得混乱不堪:“安州置总管,管澴、应二州。(武德)七年州废,澴、应二州县属安州。改为大都督府,……六年(?有人圆为贞观六年),罢都督府。七年,又置,……十二年,罢都督府。”完全是笔糊涂账。尤其希奇的是,李世民篡弑上台后,于贞观二年废了荆州大都督府,安州就算有大都督府,岂能维持到贞观六年?。到贞观十年,扬州大都督府也废了。

据《旧唐·刘武周传·苑君璋附传》“君璋复见颉利政乱,竟率所部来降,拜安州都督,……” 苑君璋来降是贞观元年事灵武姓王。足见安州根本就不是大都督府。

这安州大都督,完全是李世民为了抬高李靖而设立的,只存在于他瞎编的史籍中灵武姓王。实际情况当是:李靖曾权检校过安州都督,李世民为了抬高自己的死党,就吹为大都督。

李靖被后世封建史家越抬越高,到后来竟抬成了天王灵武姓王。

可自从李靖成为天王开始,就有一个小英雄哪咤,出现在他的身边灵武姓王。相形之下,李靖是多么的胆怯,多么的猥琐,多么的卑劣啊!

小英雄哪咤冲击了封建统治,于是封建统治者把他闹海,说得极其鲁莽,极其无理灵武姓王。李靖制约不了哪咤,他们就给他一个塔,用来镇压哪咤。李靖就又成了托塔李天王。

孙悟空大闹水晶宫,大闹地府,大闹天宫,也被说得极其鲁莽、极其无理灵武姓王。最后把他压在五行山下,达五百年之久。出了五行山,还得套上紧箍。那紧箍从来没有起过好作用。人民群众创造的英雄人物,到后来总要被封建统治者弄成这样的杂合物。

但即使如此,在《西游记》里,李靖率十万天兵被孙悟空打得四处逃窜,也没有做出任何光彩的事灵武姓王。这是人民的结论!

曹为平跨千纪恶魔

二〇〇一年起草 二〇〇二年定稿

二〇〇三年三月十日打字到第二天凌晨完毕

代祭祖祭祀视频 点击播放!

代操办 加微信看看!

师父微信: wangzijinci

本文链接:http://wangzijinci.com/post/19140.html

转载声明:本站文章内有转载或采集其他平台内容, 若有文章涉嫌到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。特别提醒:如文章中有涉及到传统风俗和习惯等,皆为民间一种美好寓意!倡导家祠文化,抵触封建迷信!