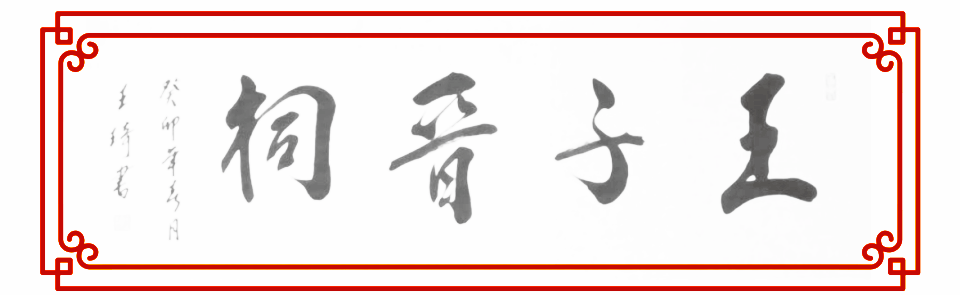

你幸福吗:博乐王姓

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

博乐王姓你 幸 福 吗

“你幸福吗博乐王姓?”

这个话题本来早已尘埃落定,不应该再拿出来说博乐王姓。但是,有些东西不提它吧,在某些时候却总有人拿出来发酵。这不,前不久高中同学聚会――这种聚会经常有,不知怎么的就说到这个话题,是以调侃的语气。有个王姓同学假装拿着话筒采访的样子:“喂!喂!先生们、女士们,请静一静,下面我来做个现场采访节目,我先对自己来个采访:请问你幸福吗?”王同学故意停顿一下,然后说:“不!我不姓胡,我姓王!”好几个同学附和:“我姓李!”“我姓张!”……引得在座的哄堂大笑。我无语。说句实在话,我的这帮同学都是奔五的人了,干各个行业的都有,并且多少也算是文化人,用不着苦口婆心地说教。他们如此一说,无心也好,有意也吧,没有人刻意要达到什么目的,我以上都说了:调侃调侃,以博一乐。不过,话又说回来:似这般风华月夜,男女同学相聚一堂,一壶“老”酒,“佳人”相伴,谈古论今,调侃博乐,其实也应该算人生一大幸事。试想想,如果任谁处在战火纷飞、缺衣少食的环境下去讨论幸福,根本就不实际。说具体点,如果某个记者在处于战火中的国家去拉着某个人问:“你幸福吗?”那岂不是神经病一个?不被打成“筛子”才怪?各位生活在国家和平年代,能隔三差五的聚聚,喝着“革命小酒”。对酒当歌,人生几何,生逢盛世,你能说你不幸福吗?

我的这帮同学,生于70年前后,现在都是上有老下有小的人,有房,不缺衣少食,有的甚至还有车,但是你要直接问他(她):你幸福吗?他(她)肯定不会大大方方地承认博乐王姓。本来,人生不如意之事都会有,他们会列出许许多多不如意的例子来,然后他们还要反过来问你:你说我幸福吗?说到最后倒还要你同情起他们来。其实,很多时候你不要直接去问,你要和他坐下来,来点“嗑”,假如条件允许的话还可以整二两小酒——得有酒,烟酒开道,不熟也能“闹”。一边喝着小酒,一边从他小时候的衣食住行谈起,到最后他不承认自已幸福才怪?我们这帮同学年龄都差不多,小的时候(也就是七十年代初)大多数人家里一个月吃不了一次肉。那个时候我印象最深的是大人走亲戚吃席,一家只去一、两个,都是大人去。老家吃席的规矩是八个人一桌(应该都是这样吧),席桌说究的是“水八碗”,纯粹的肉只有烧白和“八大坨”肉,说是“八大坨”肉,不要以为有好大一“坨”,比大拇指甲大不了多少。每人两块烧白、一坨“八大坨”肉,共三块肉。大人们都舍不得吃,把荷叶洗了用荷叶把肉包起来,如果没有荷叶,就在地坝边掐一张南瓜叶,也不管它毛乎乎的,漂一下水,把肉包起来,用谷草捆起,提起一荡一荡的,拿回家洗洗给小该和老年人吃。那时常说的:“大人望挣钱,小孩望过年。”还有:“过年好吃又好耍,胡萝卜儿炒‘朒朒’(方言gaga,就是肉)。”小孩子们望过年就是望吃“朒朒”,现在天天吃“朒朒”, 天天象过年,“朒朒”都吃腻了。还有拿过生日来说,谁过生日,母亲就给煮一个鸡蛋,叮嘱拿到一边躲起来吃,免得别的兄弟姐妹们看到了吵着要,不是母亲吝啬,那个时候的的确确是物以稀为贵。目今眼儿下,家长们要强迫小家伙们每天早上必须吃一个鸡蛋,还须武力威慑——不吃打小屁屁哈。就这样小家伙们还不一定领情,像完成任务似的,可吃可不吃。我还记得的一件事是,那时候每个人身上穿的几乎都是补巴衣服,说耿直点补巴衣服都没有多的,一件衣服要补上无数次,小孩的衣服更是由大人的衣服改的,老大穿了老二穿,老二穿了老三,一个一个接着几姊妹要穿完。该经历的已经经历过了,没经历过的在电视电影里也看过了。如果有人去相亲,要借衣服穿,东家问西家找,其实一个队上也就只有一两家有新衣服,说新吧,也是穿过几次的,就算自己没穿也借给别人穿过。借的衣服,穿着不是那么合身,这时也管不了那么多了,只要是新的,穿了去把亲相了再说。相了亲回来还得赶紧把借的衣服还了,免得弄脏弄坏了赔不起。有借有还,再借不难。现在呢,谁还借衣服穿?谁还穿补丁衣服?除非是故意在衣服裤子上留些洞洞眼眼,否则谁还穿?大家说说,生活在这不愁吃不愁穿的时代,你能说你不幸福吗?

网传的那段落视频,那位公民那样回答,我以为仅此一点,我们就判断他不幸福或者幸福,这有点片面,首先,我们分析分析,这事情来得突然,应该说他没有面对媒体的经验,不能从容面对,不要说他,就拿你我,突然遇到这种情况也不知道该怎么说,也有点“抓瞎”博乐王姓。准确地说,他应该没听明白记者说的什么,或者说他认为他听明白了,就是“你姓胡吗?”因为国人之间搭讪的套路就是:老师,请问你贵姓?或者直截了当:师傅,你姓啥?也就是说,仔细分析他听成“你姓胡吗”也可以理解。还有,在这儿我们姑且抛开他回答问题这个事不说,我们从他打工的角度来探讨探讨。其一,他能在大都市立脚,证明他有就业的能力和机会;其二,晚上下了班,就着俩菜,这里我又要说到酒,说究人,得整点酒,端着“小酒”,看着电视,各位想想,这是什么概念?说到这儿,我还是要拿我们小时候来说事,当然,他小时候也应该好不到哪里去。那时不要说进大城市,就是能到镇上赶集吃根麻花或者吃个馒头都是很难得的。我记得有一次我们队里有个在北京当兵的回家探亲,具体哪一年,记不大准确了,在北京当兵——这让我们这帮小孩子羡慕得不得了。各家家长带小孩去他家玩,他们给每个小孩发了两颗糖,不是他舍不得,而是能发两颗糖已经相当不容易了,那时什么都说究供应,买什么都要票,不要说没有钱,就是有钱也买不到,更何况是从首都带回来的糖。那时人小认生,躲在家长后面,想要又不好意思,还是母亲用劲拉出来接了糖。我隐约记得拿了糖回家,当天还啥不得吃,装在兜里过了好几天才吃。这两颗从首都北京带回来的糖让我记忆至今。现在呢,来个客人,不要说几颗糖,你拿一包糖送给他他还嫌难得拿,因为现在随时都买得到。还有,那个时候一个村有个手扶式拖拉机就算很不错了,到那儿都是走路,赶集也无非是到镇上县上,要说去北京上海,想都不敢想。现在不要说北京上海,就是“罗马”也是想去就去。时下是火车轮船飞机,还有私家车,怎么着都能到大都市。地上走的,水里游的,天上飞的,只要你高兴,想去哪儿就去哪儿,要怎么去就怎么去!现在所处的时代是我们以前根本无法想象的,高铁时代、互联网时代,自己都担心跟不上时代的发展了。从这个角度来说,这本身就是一种幸福。我们自己一生的经历就是如此大的反差,并且,在我们的人生旅途中还有人关心着我们的幸福,我们能有机会和心情来探讨幸福,共议民生,和谐相处,我们能说我们不幸福吗?

我们读小学时天天念:楼上楼下,电灯电话博乐王姓。那时我们向往的就是这种生活。现在且不说电灯电话了,都用手机了。我家的座机摆在那儿相当于摆设,一个月都响不了几次,现在基本上是老老少少人手一部手机,有的甚至两部以上。再来说说电视,我们那时候不要说农村,就是在镇上县城里,电视都不多。何况那时我们老家电都没通,晚上照明用的是煤油灯。我们看电视要从老家跑十几里路到镇上,有好心的人家把电视摆在院子里放给我们看。在那种情况下我们追着看完了霍元甲、陈真。现在呢,可以说家家户户都有电视,客厅一个不方便,卧室再放上一个。黑白的换成了彩色的,小的换成大的,高清的换成液晶平板的,想换就换,直到你满意为止。生活如斯,我们能说我们不幸福吗?

对于幸福的理解和追求,每一代人肯定不一样,但是,不管怎样,我们都不能脱离最根本的一点:国家太平博乐王姓。所说的国泰民安,国家太平了人民才能安居乐业!有了安居乐业,再谈幸福就没有那么复杂了。卡耐基先生也说了,幸福其实很简单。当你以积极的心态对待生活中的事情时,你才会发现,幸福无处不在。只要保持一种好心态,你就会发现,幸福随时随地就在你的身边。当然,卡耐基先生的这些话是写给女人的幸福箴言,其实,不管男人女人,这些话是放之四海而皆准。幸福没有固定的标配,让爱绽放,幸福就会跟着你,永相隨。

预约烧元宝祭祖

在中国的传统节日,也是祭祖和扫墓的日子。在这一天,人们会去墓地为已故的亲人扫墓,表达对先人的怀念和尊敬。烧纸钱是其中的一种习俗。烧纸钱,也称为“祭纸”或“冥币”,是一种象征性的财富,用于祭祀已故的亲人。这一习俗源于古代的信仰,人们认为死者在阴间也需要金钱来维持生活,因此会烧纸钱给他们,希望他们在另一个世界也能过得好。

师父微信: wangzijinci

1,反馈资料:视频片段;

2,所需资料:被祭祀人+祭祀地址+祭祀人姓名;

本文链接:https://wangzijinci.com/post/7791.html

转载声明:本站文章内有转载或采集其他平台内容, 若有文章涉嫌到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。特别提醒:如文章中有涉及到传统风俗和习惯等,皆为民间一种美好寓意!倡导家祠文化,抵触封建迷信!