祝姓的来源和历史

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

祝姓,作为中文姓氏之一,其来源和历史具有丰硕的多样性。以下是对祝姓的来源和历史的具体阐述:

一、祝姓的来源

1. 出自姬姓:

周武王封黄帝之裔于祝(故城在今山东长清东北祝阿故城),后来就有了祝国,子孙以地为氏。

出自周文王分封的支庶后裔,属于以国名为氏。据《元和姓纂》、《新唐书·宰相世系表》等记载,西周武王封的一支尧族后裔于祝地(今山东禹城,一说为山东长清祝阿故城),后建有祝国(今山东济南),为子爵小国,亦称铸国、祝柯国、祝阿国、东阿国。年龄时祝国亡于齐国,原祝国公族以国名命姓,称为祝姓。

2. 出自任姓:

黄帝之裔颛顼的孙重黎,为高辛氏火正。颛顼任命其为火正,专门治理火。颛顼死后,侄子高辛继位,即帝喾。帝喾任命重黎为“回禄”之官称。后来共工氏作乱,帝喾派遣重黎前去弹压,重黎多次弹压而不成功,帝喾大怒,将重黎召回论罪处斩,然后以重黎的弟弟吴回接替重黎的官位,继承为回禄之官。重黎被诛杀之后,其后裔子孙以先祖官职称谓为姓氏,而在吴回的后裔子孙中,亦有以先祖官职称谓为姓氏者,皆称回禄氏,后皆省文简化为单姓祝氏。

3. 源于官名:

古代设有专门负责祭奠时致祝祷文辞和传达神意的官职,称作巫史,也叫祝史,故后有祝史氏。《姓谱》载“卫有祝史挥”。祝史官的昆裔子孙有的以职官第一字命姓,称为祝姓。《元和姓纂》载:“古有巫史祝之官,其子孙因认为氏。”又有祝宗、回禄、祝丘、祝和氏,皆上古火帝回禄之后。

4. 出自他族改姓:

北魏时期,孝文帝改代北鲜卑族姓为汉族姓时,叱卢氏改为祝氏。北魏之后直到清初,基本上没有发生过较大人群改姓祝的事件。清初,在满洲人纷纷改本民族姓为汉姓时,有满洲八旗姓爱新觉罗氏、喜塔喇氏等中一部门改姓祝。

5. 源于其他少数民族:

傈僳族以竹为图腾的麻打息氏族汉姓为祝;今满、瑶、彝、土家、蒙古等民族均有此姓。

二、祝姓的历史

1. 先秦时期:

祝姓主要流动在山东,秦汉以后很快向江苏、安徽散播,向西穿河南分别进人山西、四川、湖北。

2. 两晋南北朝时期:

河南鲜卑姓祝姓兴起,形成河南郡望族,并南迁进入两湖和岭南。

3. 唐宋时期:

两次南迁大浪潮中,祝姓经江西进人浙江、福建,很快播散到南方各地。宋朝时期,祝姓大约有10万人,约占全国人口的0.13%,排在第一百一十四位。

4. 明朝时期:

祝姓大约有137000人,约古全国人口的0.15%,排在第一百零九位。浙江为祝姓的第一大省,约占祝姓总人口的40%。在全国的分布主要集中于浙江、江西、山东,这三省祝姓大约占祝姓总人口的73%;其次分布于福建、四川、湖北、江苏等省。

5. 清朝时期:

清初,在满洲人纷纷改本民族姓为汉姓时,有满洲八旗姓爱新觉罗氏、喜塔喇氏等中一部门改姓祝。

6. 近现代:

如今,祝姓在全国分布较广,尤以安徽、四川等省多此姓,两省之祝姓约占全国汉族祝姓人口的百分之四十三。

综上所述,祝姓的来源和历史是多元化且复杂的,既有源自黄帝后裔的封地,也有由火正官职演变而来,还有来自少数民族的改姓等多种途径。在历史的长河中,祝姓人口不断迁徙和扩散,形成了今天广泛分布的局面。

预约烧元宝祭祖

在中国的传统节日,也是祭祖和扫墓的日子。在这一天,人们会去墓地为已故的亲人扫墓,表达对先人的怀念和尊敬。烧纸钱是其中的一种习俗。烧纸钱,也称为“祭纸”或“冥币”,是一种象征性的财富,用于祭祀已故的亲人。这一习俗源于古代的信仰,人们认为死者在阴间也需要金钱来维持生活,因此会烧纸钱给他们,希望他们在另一个世界也能过得好。

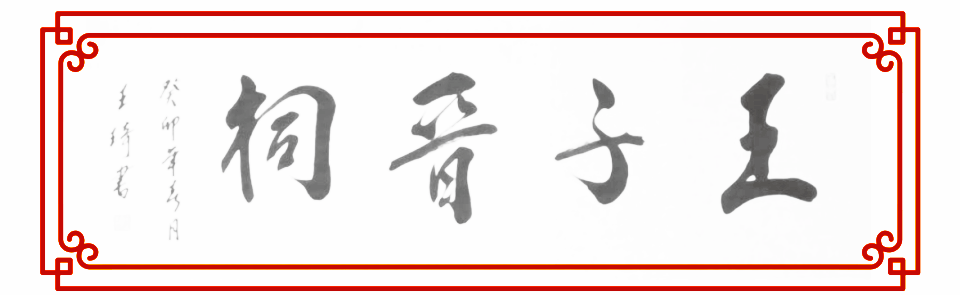

师父微信: wangzijinci

1,反馈资料:视频片段;

2,所需资料:被祭祀人+祭祀地址+祭祀人姓名;

本文链接:https://wangzijinci.com/post/36111.html

转载声明:本站文章内有转载或采集其他平台内容, 若有文章涉嫌到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。特别提醒:如文章中有涉及到传统风俗和习惯等,皆为民间一种美好寓意!倡导家祠文化,抵触封建迷信!