[私人藏书]老《万象》的《报喜》:仙桃祭祖宗族祠堂

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

报 喜

王振忠

(原刊老《万象》)

(一)

金圣叹有“不亦快哉”数十则,状摹精神与感官真正快乐的三十三个时刻,这自然是才子的境界仙桃祭祖宗族祠堂。但对于普通民众而言,“四喜”则似乎是普遍的渴求。至迟到明代中叶,民间就广泛流传着“四喜诗”——“久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜挂名时”。在传统社会,对于个人的一生而言,成家、立业为两件头等大事,民间俗称“洞房花烛夜”为“小登科”,“金榜挂名时”则为“大登科”。除了孤男旷夫以外,小登科之喜悦几乎为人人所体验;而大登科的境界对于绝大多数人来说却是可欲而不可求。而且,大、小登科倘若同在一日,岂非人生一大幸事!?怪不得“洞房花烛夜,金榜题名时”式的大团圆,会成为古典小说中习见的才子佳人美好归宿之窠臼。

当然,无论是小登科抑或是大登科,总免不了有一番大同小异的排场仙桃祭祖宗族祠堂。在清代,大登科发榜后,金殿高魁的状元要由顺天府尹备置马匹,将他送回寓所,这就叫“送状元归第”(俗称“状元及第”)。沿途,执事仪仗齐备,鸣锣喝道,真是“天下何人不识君”哪,好不风光!后来,京师民俗小登科之日迎亲娶妇,亦模仿殿试传胪后“状元及第”的排场,用伞、扇、旗、牌等执事仪仗招摇过市,所谓“满天星轿坐娇娥,伞扇旗牌次第过。莫讶状元多若许,本来原是小登科”。

明清时代,崇尚科名为民风士习中最为重要的一个方面,科举及第是许多民众梦寐以求、津津乐道的一桩大事仙桃祭祖宗族祠堂。此种崇拜心理,反映在社会生活的方方面面。吾乡前辈的《福州风土诗》中有《送灯》一诗:

状元骑马最英灵仙桃祭祖宗族祠堂,

天赐麟儿见宁馨仙桃祭祖宗族祠堂。

细舅亲身来送蔗仙桃祭祖宗族祠堂,

添灯就是祝添丁仙桃祭祖宗族祠堂。

据作者郑丽生先生自注说:福州方言以灯为丁,女儿出嫁后,父母例须于上元前送灯到女婿家,悬灯于甘蔗之梢,而且必须是细舅(即小舅子)亲自送去,俗称“亲家舅送灯”仙桃祭祖宗族祠堂。至于灯品,则有“观音送子”、“孩儿坐罗盆”以及橘灯和花盆灯等,依照顺序送去,一直要送到外孙出世方才作罢。不过,“状元骑马”和“天赐麟儿”两种小灯,则是每年必送的。香港学者张倩仪著有《另一种童年的告别——消逝的人文世界最后回眸》一书,搜摭不少现代名流的自传,研究他们的童年世界,可谓别开生面。她在书中对于中国传统社会相沿成俗的童年生活情态,有着诸多有趣的描摹及引证。据说,某地小孩在入学发蒙时,需手提一盏灯笼,上写“状元及第”四字;还有的地方仰慕读书人,甚至流传着“去到考场放个屁,也替祖先争口气”的俗谚。……这些,都反映了一般民众对于科场中人的艳羡。而在许多文学作品中,“金榜挂名时”的登科之喜,也一向成为文人墨客笔下反复渲染的场景。《红楼梦》第一百十九回《中乡魁宝玉却尘缘,沐皇恩贾家延世泽》就写道:

那一夜五更多天,外头几个家人进来到二门口报喜仙桃祭祖宗族祠堂。几个小丫头乱跑进来,也不及告诉大丫头,进了屋子便说:“太太、奶奶们大喜!”

那人道:“中了第七名举人仙桃祭祖宗族祠堂。”

探春便问:“第七名中的是谁仙桃祭祖宗族祠堂?”

家人回说:“是宝二爷仙桃祭祖宗族祠堂。”

正说着,外头又嚷道:“兰哥儿中了仙桃祭祖宗族祠堂。”

那家人赶忙出去接了报单回禀,见贾兰中了一百三十名仙桃祭祖宗族祠堂。

这里的“报单”,是指报喜的红纸仙桃祭祖宗族祠堂。当时,在考场地探听消息者一见某人榜上有名,立即以红纸缮写,飞快地前往其人家中报喜,以讨取赏钱。

关于报喜,早在唐代就有“泥金喜信”之说,也就是新进士及第,以泥金帖子附家书之内,作为报喜信函仙桃祭祖宗族祠堂。所谓“老翁日望长安信,报喜泥金早寄回”,状摹的就是家中老父伫盼儿郎及第的真实情状。在唐代,长安民间有专做新科进士生意的“进士团”,他们及时将登科的消息通报给登第者,以此获得相应的酬赏。及至明清时期,报喜更成了一种专门的职业,各地都有一些以报喜为生的人。前两年上海古籍出版社出版了一部画册,为历史学者黄时鉴教授和美国人沙进共同编著的《十九世纪中国市井风情——三百六十行》。画册收录了美国马塞诸塞州赛伦市的皮博迪·埃塞克斯博物馆(Peabody Essex Museum,亦可翻成碧波地·益石博物馆,音义似均更胜一筹)收藏的十九世纪三十年代的中国外销画,描绘的是广州的市井生活。所谓外销画,也称中国贸易画或洋画,是由中国画师绘制而专供输出国外市场,通常是销往欧美。这些画由当时的广州画家关联昌(Tingqua,别号“庭呱”、“廷呱”或“听呱”)所绘,其中就有一张题作“报子(messenger)”的人物画,注曰:“报子,报告消息,特别是速报中举的消息的人。”(The messenger announces some news, especially of passing the examination, to some one)而根据一般辞书的说法,所谓报子,也就是指给得官、升官或考试得中的人家报喜以讨赏钱之人。在上述的“报子”一图旁边,另附录有一首竹枝词:

高升高中任高才仙桃祭祖宗族祠堂,

添喜红条便报来仙桃祭祖宗族祠堂。

讨赏门前无别话仙桃祭祖宗族祠堂,

今朝小的喝三杯仙桃祭祖宗族祠堂。

“报子”一图中,其人头戴清代的凉帽,身着短褂一袭,右手拿着卷捷报,左手提一灯笼,摆出一副疾步如飞的架式仙桃祭祖宗族祠堂。从灯笼上专书的“捷报”二字来看,报子以报喜讨赏当非偶一为之,而应已成为一种职业。这可能指的是岭南的情形。而在闽南话中的“报马”[pobe],亦即报子的意思。我曾利用四库全书光盘版检索查证,至迟自元代起,文献中就已出现了“驿吏报马”的说法。(见元人马祖常所撰的《石田文集》卷一《六月七日至昌平赋养马户》)清代文献中也有“驿站报马”的记载,具体是指官方的紧急塘报公文责令马夫轮流传送。据此推测,可能是在以报喜为职业者出现之前,报喜之类的讯息传递最早是由驿吏快马负责。换言之,“报马”一词最早应源于官方的塘报马快,后来才为民间所沿用。

关于报子或报马的活动情形,《二十年目睹之怪现状》第四三回《试乡科文闱放榜,上母寿戏彩称觞》记载:“……时候虽早,那看榜的人,却也万头攒动仙桃祭祖宗族祠堂。一路上往来飞跑的,都是报子分投报喜的。”报子也叫报人,清代褚人获《坚瓠秘集》卷五《烛泪污顶》亦曰:“有士人乡试后将揭晓,则梦人以烛泪浇其首,醒后甚以为必捷,及榜发落第,甚恚。后数科梦皆如是,因于揭晓之夕不复睡,不意其仆忽大叫,询之,则梦人以烛泪污主人顶也。士人益怒,谓必无可望。及黎明,报人拥至,喜出望外。……”这则故事,描摹的是乡试揭晓时的一幕悲喜剧。近人孑厂在《会试杂咏十首》中,有一首《揭晓诗》曰:

凤城此日榜花开仙桃祭祖宗族祠堂,

詄荡千门走马来仙桃祭祖宗族祠堂。

红绿六街争探索仙桃祭祖宗族祠堂,

朱笺三报听喧豗仙桃祭祖宗族祠堂。

史载,秦穆公之女吹箫,凤降其城,后世遂以“凤城”指代帝王所居之城,此处即指会试所在的地点——北京城仙桃祭祖宗族祠堂。“詄荡千门”可能典出唐代诗人杜甫的《乐游园歌》,诗曰:“阊阖晴开詄荡荡,曲江翠幕排银牓。”曲江,当指进士的游赏宴集。揭榜之日,“都人刊中式姓名,沿街叫卖,曰卖红绿”。“喧豗”是轰响之声,因“报喜者皆有一、二、三报到门喧贺,赏满其意乃去”——这说明揭晓当日的闹腾,以及报喜者收入之可观。证以上揭竹枝词中“讨赏门前无别话,今朝小的喝三杯”一句,报喜者之志得意满于焉可见。

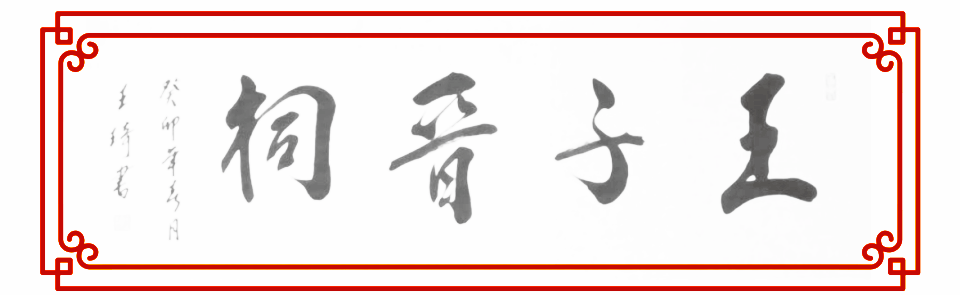

徽州的捷报(原件王振忠收藏仙桃祭祖宗族祠堂,因尺幅极大,此处据原格式绘制)

其实仙桃祭祖宗族祠堂,除了为得官、升官和登科者报喜之外,报子或报人还常常为受到旌表得以兴建牌坊者分投报喜:

捷 报 省报房

府 蒙

钦命安徽各大宪会同申详仙桃祭祖宗族祠堂, 奉

旨旌表仙桃祭祖宗族祠堂, 给予省府县志入祠自行

建坊仙桃祭祖宗族祠堂,求垂不朽,以光大典

上述这份捷报,是拙藏捷报中的一种仙桃祭祖宗族祠堂。在明清时代,徽州民间素有建坊表彰节烈的风气。清初赵吉士有“新安节烈最多,一邑当他省之半”的说法。直到现在,牌坊与宗祠、民居仍然被称为“徽州三绝”,牌坊遗存最多的国家历史文化名城——歙县,因此也有“牌坊城”的别称。其中,节烈牌坊为数可观。因此,当年络绎于道争先报喜者,当有不少是为旌表建坊而奔波。

(二)

在北方,《中国的科名》一书的作者齐如山,就曾说述北平(帝制时代的北京)一带报子的活动情形:在北京,报子们为得赏钱自发地组织起来,专门为人报喜仙桃祭祖宗族祠堂。早在院考未入场之前,城乡内外就有一些年轻力壮、腿脚灵活的人组成跑报的团体,他们对于自己周遭十数处村庄里的应考者,早已打听得一清二楚,特别是对那些富裕家庭的应考者尤其留心。这当然是因为倘若富家子弟进了秀才,前往报喜所得的赏钱就会更为优厚。齐如山还具体描述了报喜时的细节:

这些人到府城,把应考人之住址及其考试之座号,早已打听清楚,一见榜上有名立刻写一红纸,书明某人中了第几名,便飞奔报与其家仙桃祭祖宗族祠堂。出榜虽在白天,但路稍远者,则报到其家,当然就是夜中了。……报喜的人一到,则不但本家夜间都要起来共贺,连街坊四邻也多起来道喜。……报喜人单带小铁炮三个及火药,到达彼家时,先放三声炮,以便合村皆知,然后把报条贴于门口,得报之家对报喜人也都有赏赐,四邻听得炮声,也都前来道喜。……

这是秀才的情况仙桃祭祖宗族祠堂。至于进士,他们预先探听好会试之人的住址,并买通考场里的执事人等,等到写榜之日,就在门外等候,里面执事人见唱出一名,立即转告他们,即刻往该人寓所投报。寓所是与试者临时租赁的房子,从外地晋京赶考的士子固然都要现租房子,就是久住北京的一些人,有的也要临时在贡院附近租一寓所,以便就近参加考试。所以报喜的人,都要报到此寓。寓所亦称“小寓”,孑厂《会试杂咏十首》有诗曰:“纷纷乡馆各栖尘,赁庑还依棘院邻。”原来,科举时代的试院,为了防止传递作弊,围墙上都插有棘枝,使人无从爬越,故称为“棘院”。该诗自注曰:“小寓皆在举场左近。虽在京有宅者,亦临时租屋数间,取其离场咫尺,便于休憩。”这一注脚与齐如山的说述恰相吻合。其实,不仅是赴京参加会试,即使是在府城举行的院试,童生也常常需要临时租房。以皖南的徽州为例,府城位于徽城(即歙县县城),参与院试的童生则来自下属的六县(歙、休宁、黟县、祁门、婺源和绩溪),不仅其他县份的人要到徽城应试,即使是歙县本地人,除了县城之外,四乡的考生仍然必须在徽城租房应试。根据清末婺源秀才詹鸣铎的亲身体会,“徽郡风俗,凡考客入城,人家子女都寄居亲戚,其房屋则租与考客暂居”。而且,每到考试季节,歙县“城上”(应指城墙上)都粘有许多红纸字条,写明“某人寓何处,某人寓何处”。碰巧的是,笔者手头有徽州歙县人汪济“联登及第”的两张捷报以及一份“寓报”,其中的“寓报”,可能也就是指送往寓所的捷报。

另外,齐如山还说述:报喜之人,全国其他地方都叫“报喜”,但北京却叫“报禄”仙桃祭祖宗族祠堂。这是因为旗人虽以大箭弯弓得天下,但到后来对于女子贞操的重视,却较汉人有过之而无不及。根据旗门规矩——凡娶新媳妇过门,头一夜必须在床上铺一块白绸子或白布,房事过后绸子见红,称“见喜”,即刻派人到娘家去报喜。而娘家的门则一时间并不打开,报喜之人必须在该处胡同内,大声叫喊“报喜的来了”,由这一头喊到那一头,为的是让谁都知道,娘家这才开门请进去招待喝茶饮酒。为了有所区别,进秀才、考举人和中进士,就只能说是“报禄”了。因此,“小登科”与“大登科”的名称不能搞混,否则会引起受报人家的极大反感。

关于报喜的细节,在《儒林外史》第三回中也有详尽的描摹——到出榜那日,家里没有早饭米,范母饿得两眼一抹黑,于是盼咐范进提一只母鸡到集上兜售,以便换几升米回来煮餐粥吃仙桃祭祖宗族祠堂。于是,范进慌忙抱了鸡,走出门去。接下来发生的情景是:

才去不到两个时候,只听得一片声的锣响,三匹马闯将来仙桃祭祖宗族祠堂。那三个人下了马,把马拴在茅草棚上,一片声叫道:“快请范老爷出来,恭喜高中了!”

母亲不知是甚事,吓得躲在屋里,听见中了,方敢伸出头来说道:“诸位请坐,小儿方才出去了仙桃祭祖宗族祠堂。”

那些报录人道:“原来是老太太仙桃祭祖宗族祠堂。”大家簇拥着要喜钱。

正在吵闹,又是几匹马,二报、三报到了,挤了一屋的人,茅草棚地下都坐满了仙桃祭祖宗族祠堂。邻居都来了,挤着看。老太太没奈何,只得央及一个邻居去寻他儿子。

于是,那邻居飞奔到集上,一直寻到集东头,见范进抱着鸡,手里插个草标,一步一踱地东张西望,在那里寻人买仙桃祭祖宗族祠堂。邻居道:“范相公,快些回去!你恭喜中了举人,报喜人挤了一屋里,……叫你家去打发报子哩!”便一把将范进拉了回来。……报录人见了道:“好了,新贵人回来了。”范进三两步走进屋里来,见中间报帖已经升挂起来,上写道:“捷报贵府老爷范讳进高中广东乡试第七名亚元。京报连登黄甲。”……再下去的情节大概是尽人皆知的了——范进不看便罢,看过一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声道:“噫,好了!我中了!”便欢喜疯了。……小说至此颇为热闹,令人有目不暇接之势。不过,对于如何打发报录的,似乎就不太有人注意到了。其实,范进疯了之后,出主意让肉案上凶神恶煞的胡屠户打一个嘴巴,让他将涌上的痰吐出来的,正是报录中的一人——想来报录者看多了科场中的悲欢喜怒,故而对于各类突发事件均能应对裕如。而他们所得的报酬(“喜钱”),《儒林外史》中也有明确的记载,那就是“家里把屠户送来的几千钱打发他们去了”。在《儒林外史》中,报子亦被称作“报录人”,与前述的“报禄”颇为相近。他们骑马而至,故人称报子为报马,或许也与此有关。另外,报录有“头报”、“二报”和“三报”,接踵而至的报喜,让人不禁联想到从上个世纪以来承袭已久迄今仍时常见诸报端的“捷报频传”一词。

清佚名所作《都门竹枝词》有:“出闱自命蹑云梯,看相求签日夜迷仙桃祭祖宗族祠堂。直到满街人乱报,犹然占课问高低。”“都门”也就是清代的北京,该诗状摹的是举子出闱后的惴惴不安——其情形大概犹如盼嫁之思春少女,此时倘有冰人做媒说合,岂不喜出望外?在《儒林外史》中,主角是范进,胡屠户也不过是个配角,而报子显然更是不起眼的角色。正像不太有人注意到如何打发报喜之人这样的细节那样,以往也很少见到与“报喜”有关的实物。不过,笔者此前在整理手头的徽州文书时,碰巧找到不少民间科举方面的契约文书,其中的一张“报约”便颇为罕见:

立报喜人张焕京朝珍仙桃祭祖宗族祠堂,今报到

程名国焰先生贡元仙桃祭祖宗族祠堂,其喜银是身收

乞仙桃祭祖宗族祠堂,但京府县之报,再各项俱已在内,

是身料理仙桃祭祖宗族祠堂。今欲有凭,立此报约存照。

嘉庆二十一年十二月初九日仙桃祭祖宗族祠堂,立报约张焕京 押朝珍 押

这是一张类似于今天“便条”式的文书,但从中可见,当时报喜人获得赏钱(即喜银,也就是《儒林外史》中的喜钱)后应立有契约字据,称为“报约”仙桃祭祖宗族祠堂。其中的“收乞”即“收讫”(在徽州文书中,“讫”字多写作“乞”)。张焕京和张朝珍二人,显然也就类似于《儒林外史》中所谓的“报子”或“报录人”。一般说来,像这样的“便条”,往往是用过之后就随手处理掉了,可能只有在契约意识浓厚的徽州,人们才会将它郑重其事地保留下来——这也成了我们今天所能看到的有关科举的珍贵实物。“贡元”是对贡生的一种尊称,如《二刻拍案惊奇》卷四就有:“我相公是今年贡元,上京廷试的。”贡生的意思是由地方将人材贡献于国家,系指科举时代考选府、州、县生员(即俗称的秀才)送到国子监(太学)肄业的人。清朝选拔贡生之法,是由各府州县中生员之“学行最优者”贡诸京师,升入太学。所谓学行最优,其实只是文章优等而已。我手头有一张有关贡元的捷报:

捷报 官报联升

贵府令世谊老爷罗 官印 崇仰 奉

钦命通政使司通政使稽查西四旗觉罗学安徽全省提督学院李 考取

贡元仙桃祭祖宗族祠堂,即选儒学正堂

此捷报中的“官印”,应是在印刷品中提示人们加盖官印以昭信实的地方仙桃祭祖宗族祠堂。贡生虽然在乡试时要同秀才一样应试,但遇大挑之年,倘得一等者亦可做知县。所谓大挑,据齐如山和商衍鎏等前辈学者的说述,经过数科会试之后,照例有大挑一次,凡未得中进士之举人都可与挑。据说,此种做法最初源于唐代的铨选之制,当时任官择人首先要考察“身”、“言”、“书”、“判”四端,也就是要形貌丰伟、言词辩正、楷法遒美和文理优长。元和初年,唐宪宗曾亲临帐幄,窥见礼部员外郎、敦煌人令狐楚“礼容甚伟,声气朗彻”,遂目送良久,谓左右曰是官可用,并记下了他的姓名。令狐楚不久便“改职方,知制诰”,据说他果然不负众望,为文“词锋犀利,绝人远甚”。从这一例子,似可略窥唐代铨选之制的标准。而清代的大挑之制,似乎亦即滥觞于此。大挑的办法是由皇帝派一王公大臣主持,令十个举人一排,上堂平行跪下,自报籍贯履历,王公大臣观其相貌应对,决定头等、二等,头等者可作知县,二等可作教官。据说,形貌是以“同”、“田”、“贯”、“日”、“气”、“甲”、“由”、“申”八字作为标准。具体而言,“同”者面方体正,“田”者举止端凝,“贯”者体貌颀长,“日”者骨格精干,如此者为合格。与此相比,“气”者形相不正,“甲”者上宽下削,“由”者上窄下粗,“申”者上下皆锐而中间粗宽,类此皆不合格。在合格的同、田、贯、日四种类型中,再审察其应对举止,遴选出那些言语详明、熟谙当朝典章制度者为官仕宦。

我曾翻阅《清代官员履历档案全编》,读到其中对一些官员的评价,有些措辞令人忍俊不禁仙桃祭祖宗族祠堂。如有的评价说某人是“痴胖子,似醉眼,人亦明白识字,像买卖人”;有的说某人是“中平老实人,狃狃捏捏的人”;有的说某人“言谈有理爽利,小胡子,好像貌”;有的说某人“人去得的,似光棍,怪眼晴,不可用之人,下上”。《会试杂咏》说“大挑时以貌取人,故多有留须饰为老成者”,看来,负责甄选的官员对于“小胡子”有天生的偏好,所以在《清代官员履历档案全编》中,我经常读到对此类“好像貌”的评价。所谓去得,从前后文意来看,也就是“可以”、“过得去”的意思。在这些评价中,有不少涉及人的体貌,如“麻子”、“瘦麻子”、“红胖子”、“结实汉子”和“少年大胖汉子”;又有形容人的资质,如“中平粗人”、“中平,人鬼诈”、“平常蠢人”、“老实庸人”、“糊涂平常人”、“人似混帐平常人”、“精彩中年人,有出息,小材料”;还有形容人的气质,“浑浑的人”、“人似苍滑、明白人,不稳当”、“老妈妈矮胖人”、“人似老婆子,……中才,平常人,只可止此”、“糊涂武人,似出力好汉子,但特浊气”、“平常人,贼些,人明白,中下”,如此等等,难以尽述。清代有位歙县人叫许登瀛,监生出身,雍正五年(一七二七年)出任湖广宝庆知府,当时对他的评语就是:“人鬼诈,不似端人,平常,中中,似有才。”

虽然说“人不可貌相,海水不可斗量”,但相随心转,在某种程度上,古代选官对于身体长相的重视应当说还是有一定道理的仙桃祭祖宗族祠堂。古典小说中经常将杀猪的胡屠户辈描绘成为满脸横肉,其实不是没有道理的——记得葛剑雄教授以前曾与我谈起,说卖肉屠夫在砍剁切割用力时,很自然地会咬起牙来,而在咬牙切齿时,腮帮亦会不由自主地鼓起并泛起横肉(不信,看官可以试着自己找一大块带骨头的肉来切切!)。作为职业性的习惯动作,久而久之,便会在脸上形成一道道的横肉。因此,在人们的印象中,此类“小人”往往比较凶悍,显然不宜于担任国家公职。从理论上说,科举出身的官员是天子门生,为官仕宦毕竟是国家的代表,形貌丰伟者自可不怒自威,为天朝增光。相反,尖嘴猴腮者与明镜高悬的形象毕竟相距甚远。当然,古往今来,才擅八斗的“精彩中年人”身居要津的固然所在多有,但獐头鼠目却担纲要职者却也着实不乏其人!我辈不堪中绳墨的“小材料”,于此自不必赘言饶舌。

下面我们再回到贡生的问题上仙桃祭祖宗族祠堂。贡生分为恩贡、拔贡、副贡、岁贡和优贡,俗称“恩拔副岁优”。在清代,每三年选一次优贡,其选法是由各府州县教官,选举在学生员之品行文章皆优者,送交学政考定,考取之后,再会同总督、巡抚保送京师朝考,考得一等者可作知县,二等可作教谕,三等可作训导。教谕即县学教官(教官之衔为“儒学正堂”),优贡有的很年轻,往往是挑生员中有势力且有银钱者充任,所以并不受人尊敬。晚清黟县《桃源俗语劝世词》即有:“捐个监生撑门面,也戴顶,也穿靴。钱多不妨再加捐,门楼竖块贡元匾。”前述的罗崇仰可能就是通过优贡,被选为教官的。

罗崇仰字景之,号锦之,又号筱山(一作小山),生于道光已酉年(即一八四九年)三月二十一日,为歙县北乡呈坎人,今属安徽省黄山市徽州区仙桃祭祖宗族祠堂。罗氏是呈坎的大姓,现存最早的一部徽州方志——南宋淳熙《新安志》的作者罗愿,就出自该村。呈坎村的罗东舒祠(一般人称之为“宝纶阁”)为全国重点文物保护单位,而呈坎古村落又于近期由国务院公布的第五批全国重点文物保护单位名单中,再次榜上有名,这使得呈坎一村成为在江南罕见的“一村双国保”的皖南古村落。而据《安徽贡卷》中罗崇仰的履历:“光绪乙未科,考取一名岁贡生罗崇仰,系安徽府学廪膳生,歙县民籍。”光绪乙未,也就是光绪二十一年(一八九五年),亦即甲午中日战争爆发的第二年。

类似于罗崇仰这样的捷报、贡卷或硃卷,在现存的徽州档案文书中所见颇多仙桃祭祖宗族祠堂。前几年作为研究资料,我曾收集了一批捷报和贡卷,后因忙于其他研究,也没有过多注意。近日偶然翻到国内有关拍卖会的资料,竟发现这样的捷报及贡卷,被一些书贩大肆炒作,每份价格飚升至千元以上,“收藏热”之愈煽愈炽,有时实在是匪夷所思!

(三)

在科举时代,功名为利禄之所系,一个人一旦有了功名,便有了非同寻常的身价仙桃祭祖宗族祠堂。你看,范进中举之后,不是有许多人前来奉承?——“有送田产的,有人送店房的,还有那些破落户,两口子来投身为仆图荫庇的。到两三个月,范进家奴仆、丫环都有了,钱、米是不消说了”,就连举人出身、做过一任知县的张乡绅,也主动前来拜会新中的“范老爷”。这位张乡绅静斋,不但送来贺仪五十两,而且还奉献了自己东门大街三进三间的空房一所。这些情节,显然并非吴敬梓的凭空想像。清人顾公燮在《消夏闲记摘抄》卷上中曾指出:

明季缙绅,威权赫奕仙桃祭祖宗族祠堂。凡中式者,报录人多持短棍,从门打入厅堂,窗户尽毁,谓之改换门庭。工匠随行,立刻修整,永为主顾。有通谱者,招婿者,投拜门生者,乘其急需,不惜千金之赠,以为长城焉。

孑厂的《科举杂咏》曾有“崇祠华仗联宗谱,高馆雕尊接婿乡”之句,据说:“乡间同姓者,恒与新贵联宗谊,邀往其乡,启祠开贺,且厚馈之仙桃祭祖宗族祠堂。妇家于是日为新贵设宴,谓之接尊。”孑厂的《乡试杂咏十首》中,另有《旗匾》诗:

文魁题匾又文元,乡里居然一等尊仙桃祭祖宗族祠堂。

硃卷分来如散叶,华宗认得是同根仙桃祭祖宗族祠堂。

尽多祠产归书种,已见旗竿拟鼎门仙桃祭祖宗族祠堂。

彩仗迎归人似玉,珠帘偷眼有婵娟仙桃祭祖宗族祠堂。

硃卷也写成“朱卷”,原来是指将举子的试卷弥封后交由誊录生用硃笔重新誊抄,为的是让考官无法辨认应考者的笔迹以防作弊,这样的卷子就叫硃卷(或朱卷)仙桃祭祖宗族祠堂。后来,新中式的举人、进士等,一般都要将自己的试卷(有的并非考试时的原卷)刻印后分送给亲友。该种刊刻的试卷虽系墨印,但也被称为硃卷。上海图书馆珍藏有大批的清代硃卷(后由台湾成文出版社汇集而成《清代硃卷集成》出版),而笔者手头也有不少歙县乙照斋刊刻的清代徽州硃卷。这些,都可作为“硃卷分来如散叶”的注脚。从中可见,新贵们将试卷与个人出生年月日、籍贯,以及开列的父祖数代名讳、身份等印刷成册,分发给亲朋好友。分发硃卷,是许多人梦寐以求、光宗耀祖的一件大事。清末婺源人詹鸣铎二十三岁时,在看到自己小考金榜题名的刹那,“如醉如痴,口中暗暗称:‘挂匾挂匾,散卷散卷。’盖我祖母有节孝匾,父亲要候入泮,代为悬挂,乃不得意,以此属望我。我平日勉承父志,盼望已久。且看见他人所刊试草,有名有字,有父兄朋友的批评,私慕殊切,未知何日邯郸学步,如愿以偿。今日如此,实获我心,故二语之出,殆流露于不自觉。”

另外,上述《旗匾》一诗中的“华宗认得是同根”,是指地方上有势力的同姓,往往要与新贵联宗叙谱仙桃祭祖宗族祠堂。该诗自注曰:“乡间科举,有竖旗竿者。豪宗右族每于祠产预积金,以为族人登科之犒。”这是因为:科举及第不仅关乎个人功名,顶立门户,而且也关系到家族的整体利益,故而有必要鸠宗聚族,以群体的力量去博求科举上的成功。家族中一旦有人顶戴荣身,便能很快提升家族的地位,甚至跻身于赫耀乡里的“名族”之列。《儒林外史》中的张乡绅与范进不是同姓,否则,恐怕也免不了要联宗叙谱一番。不过,在妻族的眼里,范进还是从撒泡尿也照不出什么鸟样的癞蛤蟆,陡然间跃升为天上的“文曲星”。你看,那位一巴掌能刮下半斤猪油的胡屠户,不是也对这位“贤婿”肃然起敬么?现代人常说:知识改变命运(据说,另有更酷的说法是“命运改变人的命运”),但在明清时代,我们不能不说——科举还真是改变了人的命运!

关于范进中举,吴敬梓接着写道:范进搬到新房子里,一连几天唱戏、摆酒、请客,好不热闹!这虽然是小说家言,却也道出了当年实在的世态人情仙桃祭祖宗族祠堂。关于这一点,历史学家方豪教授的研究可以提供部分的佐证。民国三十五年(一九四六年)暮春,方豪先生寓居南京。当时,抗战刚刚结束,南京城内难民充斥,地摊上百物杂陈,有人以大批原始文献求售(这大概是徽州文书较大规模的第一次外流)。方先生慧眼独具,选购了部分徽州文书藏诸箧笥。二十多年过后,寓居台湾的方先生以“战乱中所得资料简略整理报告”为题,在七十年代台湾的《食货复刊》上陆续披露了这批文书。其中,有两份科举方面的珍贵史料,为此前一般的文献所未见。其中之一是光绪元年(一八七五年)《自休城至金陵乡试帐》,休城也就是徽州府辖下的休宁县城,金陵亦即南京。乡试为竞逐举人的科举考试,规定是以省为单位。在清代,安徽与江苏合称江南省。后来江南省虽然已一分为二,但习惯上人们仍将两省合称“江南省”,徽州举子也仍然要到金陵参加乡试。这一册抄本,对于我们窥视百余年前徽州举子的生活,无疑是打开了一扇窗子。此外,方先生还提供了另一册抄本,内容是光绪元年(一八七五年)徽州休宁县万安镇某家的《入泮贺礼》。所谓入泮,也就是童生小考获选的秀才。以前的孔庙中有半圆形的泮池,秀才入学,要先环绕泮池一周,称作“入泮”或“游泮”,后来就以“入泮”作为考取秀才的代称。据方豪先生的介绍,从《入泮贺礼》来看,亲友送来的礼物中,最为常见的是“亥”(徽州文书多以干支代指实物,“丑”指牛肉,“亥”则指猪肉),其次是酒,又次为糕(如粘糕、玉糕、朝糕和喜糕等)或粽,再次有送鲞鱼的。此外更为直接的是送钱,如“折蓝衫八元”或“折靴帽蓝衫六元”——这是因为新秀才回家,第一件事就是要穿蓝衫祭祖,旁人送礼也就折成钱元致送。笔者手藏的徽州文书中,也有一份《及第礼仪》,为光绪二十一年(一八九五年)的抄本,写在大红纸上,一派喜气洋洋的气象。在“及第礼仪”数字之下,还另标有“指日高升”四字。亲友所送的贺仪,多是仪洋(钱)和蛋枣、糕粽之类。与前述《入泮贺礼》相同,糕和粽均为祝贺他人成就功名的必送之物。根据婺源末代秀才詹鸣铎的说法,两者合称的寓意是“高中”。

在乡土中国,人们非常重视彼此之间的礼尚往来仙桃祭祖宗族祠堂。“衣锦还乡到旧庐,重新门第意何如。功名利禄从天赐,到处亲朋贺有余”。作为答谢,喜庆之家往往需宴请宾客。据方先生的考证,前述休宁县的入泮某家就在万安镇“郑天成馆”(徽菜馆)大宴宾客,其菜肴如次:

廿五日仙桃祭祖宗族祠堂,刺参七簋、八碟、二点三席;

廿六日仙桃祭祖宗族祠堂,鱼翅七簋、十二碟、四点、四小簋乙(引者按:乙就是“一”)席;

廿七日,刺参七簋、八碟、二点乙[一]席仙桃祭祖宗族祠堂。

徽州地处中国的内陆腹地,海产品必须从沿海一带经浙西等地输入,比较珍贵仙桃祭祖宗族祠堂。清代在当地的宴席上,往往有“五海”的名目。根据我的研究,“五海”并不确定是指哪几种佳肴,但必须是五种海产品。大概是在当时的徽州人心目中,只有上了海产品,方能显示出筵席的档次。上述的筵席共付洋六元,而从《入泮贺礼》中“收支钱洋总登”一项来看,此次入泮接受贺礼及酬谢宾客的收支情况,“支出超过收入约七倍”。而詹鸣铎考中秀才,不仅在其老家婺源庐坑大摆筵席,其间“宾客满堂,觥筹交错……热闹之极”,而且,他父亲在杭州所开的生记木行也是朝欢暮宴,上演“夜里滩簧”等,“其热闹尤为得未曾有”,其所花费的银元更是多达“百余银”。对此,方豪先生慨叹:“旧式科举制度,除考试须死背死记之弊外,即以经济而言,亦非一般人所能负担!制度之须改革,已不待言。”

(四)

笔者手头有一份当年入泮的捷报仙桃祭祖宗族祠堂,其格式如下:

捷报 学报

贵府世谊少爷潘名桂馥 奉

钦命刑部右侍郎安徽督学部院贵 科试

取中歙县学第十一名入泮仙桃祭祖宗族祠堂。

潘桂馥是歙县南乡大阜村人,出自当地的簪缨世家仙桃祭祖宗族祠堂。数年前笔者曾在《读书》月刊上写过《银桂树下的断想》一文,文中的银桂,即在歙县大阜的潘家祠堂内。当时,我曾这样描述道:“眼前的这棵银桂,虽然也是绿叶扶疏,清香飘逸,虽然亦曾历经了连村民也说不清的岁月年华,但仍然局蹐于‘四水归堂’的瓦檐下,在先祖目光的冥视中,轻摇着蟾宫折桂的残梦……”。现在我在此处捷报中找到的“潘桂馥”名字,似乎印证了当日的想象。其实,徽州人早在小登科之日,就孜孜企盼着大登科的喜悦。歙县南乡有不少“撒帐歌”,即明白地唱出了人们的心愿:

久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜挂名时仙桃祭祖宗族祠堂。人伦最大,夫妇为先。……

撒帐撒上堂,观音罗汉喜洋洋仙桃祭祖宗族祠堂。……进了枝园枣栗,送进荷藕莲房,先脱装奁首饰,后解棉布裙裳。二人不要撮弄,上了机凳胡床,把我搜寻魆探,两下隐匿窝藏,新郎一条溜头光棍,新人就要预堤防,不怕撞槌榨楔,何愁木饼压枋,夜夜斗殴揪打,不要合夥相帮,打出人参月术,流进醋瓮油缸,挑了馒头包子,生下厚实槟榔。一要孝顺父母,自然和睦村乡,后来尊敬长上,日夜勤学书堂,诗书久久成熟,他日举笔成章,连中三元及第,状元榜眼探花郎。今夜二人成相合,子子孙孙坐满堂。……

撒帐撒上梁,起竖家宅好拜堂仙桃祭祖宗族祠堂。……新郎想吃馒头蒸饼,新人亦想吃甘蔗麻糖。新人一条暗沟水枧,新郎也有弩箭刀枪。即刻弓手捕捉,恐怕州县声扬。再用斧凿锥钻,钻出紫苑白姜,推进垅头坞底,望上开基屋场。今夜栽桑种果,后来两两三双,个个开张店铺,代代置买田庄。今晚二人成相合,生下孩儿状元郎。

上述的撒帐歌抄本出自歙县南乡,扉页上即注明是“小登科应用”仙桃祭祖宗族祠堂。在传统中国的许多地方,新婚夫妇进入洞房之后,往往是分坐于床头,由伴娘向床内抛掷糖果等物,此种婚俗称为“撒帐”。而在徽州,明代小说家凌濛初《二刻拍案惊奇》第十五卷说:“徽人风俗,专要闹房炒新郎,凡亲戚朋友相识,在住处所在,闻知娶亲,就携了酒榼前来称庆。说话之间,实半带笑耍,把新郎灌得烂醉方以为乐。”在携榼挈壶之际,人们唱歌嘻闹,调侃取乐,给新人以热烈的祝福。在这种气氛中,不少撒帐歌词便显得相当露骨直白。

在明清时代,徽州的民间商业相当发达,诉讼纠纷亦颇为频繁仙桃祭祖宗族祠堂。上揭撒帐歌第二段中的“魆”字,是偷偷的意思,在徽州文书中的使用极为频繁。而“隐匿窝藏”,更为明清徽州诉讼案卷所常见。至于“合夥相帮”、“撞槌榨楔”、“木饼压枋”之类,则是水碓油榨等农事及商业活动中的常用语汇。在这里,却都成了男女性事动作的各类隐语。撒帐诗虽为通俗浅白的俚歌村唱,但却语语从阅历中来,其韵味与冯梦龙《山歌》、《挂枝儿》等颇相仿佛。而其行文措辞则更是孔武有力,充满阳刚,即使较诸此前日本当红作家渡边淳一笔下的“抽拉顶磨”(译文)之类,似乎也一点不见逊色。另外,徽州人的建房造屋,盛行竖柱、上梁等仪式,届时东家要宴请工匠及亲朋好友,而工匠师傅则要喝彩叫好,将自己对于生活的祝福诉诸仪式。“水枧”是徽派建筑“四水归堂”中的重要构件之一,其功能是将屋顶上的雨水源源不断地导入天井,在此处却成了新人脐下三寸的隐喻。由此看来,上述撒帐歌的第三段,也同样是用祭梁吉语暗指新婚夫妇的交媾寻欢以及生儿育女。当然,竖柱、上梁另有单独吟唱的《上梁佳话》(民间日用类书抄本):

脚踏梁头步步高,手拿金盘摘仙桃仙桃祭祖宗族祠堂。……后来时成婚配,一二年生下了小孩子,一二岁学的说话,五六岁进学堂,八九岁做文章,十二岁进考场,十六岁得中秀才,即往南京考举人,各中了头一名,连科上考进士,得中了第一名。状元郎,回家来,上祠堂,拜祖先,祠堂里,挂牌匾,祠堂外,竖旗杆,前竖牌楼,左一边,做凉亭,右一边,造水阁,凉亭里,出宰相,水阁外,出状元。……

根据徽州民间的惯例,举凡中了进士,一般都要重修大门楼以改换门庭,光大门闾,有的还冠以“进士第”的字样仙桃祭祖宗族祠堂。祠堂门外则会竖起两根大旗杆,以赫耀乡梓。……上述的《上梁佳话》,同样也是将小登科和大登科结合起来加以祝福。

清末民国时期,科举制度虽已废除,新式学堂亦已出现,但“大专甚至中小学毕业回家,亲朋也要庆贺,谓之接风,主家设宴款待,称毕业酒”,而昔日捷报的形式也仍然为世人所沿袭仙桃祭祖宗族祠堂。在徽州档案文书中,我不仅收集有清代的捷报、寓报,也还找到不少民国时代的捷报。捷报的内容虽已不再是“入泮联登”或“联登及第”,而是“核发毕业证书”,但其形制及格式仍然与昔日科举时代并无二致。

原件王振忠收藏,因尺幅极大,本图据原格式绘制仙桃祭祖宗族祠堂。

看来,科举考试虽然结束了,但人们崇尚科名的心理却远未根除仙桃祭祖宗族祠堂。怪不得直到二十世纪中叶,徽州人仍在传唱着古老的童谣——《扁荚藤》:

扁荚藤,随地生,外公外婆接外孙仙桃祭祖宗族祠堂。

舅舅买了几本书,舅母送囝进学堂仙桃祭祖宗族祠堂。

读了三年书,中个状元郎仙桃祭祖宗族祠堂。

前街坚旗杆,后街做祠堂仙桃祭祖宗族祠堂。

二OO三年仲春于沪北嘉华苑

预约烧元宝祭祖

在中国的传统节日,也是祭祖和扫墓的日子。在这一天,人们会去墓地为已故的亲人扫墓,表达对先人的怀念和尊敬。烧纸钱是其中的一种习俗。烧纸钱,也称为“祭纸”或“冥币”,是一种象征性的财富,用于祭祀已故的亲人。这一习俗源于古代的信仰,人们认为死者在阴间也需要金钱来维持生活,因此会烧纸钱给他们,希望他们在另一个世界也能过得好。

师父微信: wangzijinci

1,反馈资料:视频片段;

2,所需资料:被祭祀人+祭祀地址+祭祀人姓名;

本文链接:https://wangzijinci.com/post/29298.html

转载声明:本站文章内有转载或采集其他平台内容, 若有文章涉嫌到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。特别提醒:如文章中有涉及到传统风俗和习惯等,皆为民间一种美好寓意!倡导家祠文化,抵触封建迷信!